『東アジアの古代文化』

2012/10/13

■『東アジアの古代文化』

・即位式とカラス (第68号'91年夏) 大和書房

・古代日本における冬至の日の出線(その1) (第77号'93年秋) 大和書房

・古代日本における冬至の日の出線(その2) (第78号'94年冬 ) 大和書房

・古代備中国の中枢部と秦氏 (第95号'98年春) 大和書房

・即位式とカラス (第68号'91年夏) 大和書房

・古代日本における冬至の日の出線(その1) (第77号'93年秋) 大和書房

・古代日本における冬至の日の出線(その2) (第78号'94年冬 ) 大和書房

・古代備中国の中枢部と秦氏 (第95号'98年春) 大和書房

即位式とカラス

2012/10/13 格納先:即位式とカラス

即位式とカラス

『東アジアの古代文化』(第68号'91年夏)大和書房

① 即位式に用いられた銅烏幢の謎

② 力ラスと海人

③ 厳島神社の神鴉

④ 尾張海部郡の津島神社の鳥呼神事

⑤ 熱田神宮における鳥喰の儀

⑥ 備前国一宮の吉備津彦神社の霊烏

⑦ 紀州熊野新宮のオカラス

⑧ 塩飽本島の木烏神社

⑨ 天皇と海人とカラス

⑩ 結び

(付記)ヒキガエル

①即位式に用いられた銅烏幢の謎

中央公論社発行『日本の古代、まつりごとの展開」に収められている「朝政・朝儀の展開」と題する論文の中で、橋木義則氏は次の如く述べておられる。

★ 「『文安御即位調度図」は文安元年(一四四四)に藤原光忠が書写したもので、福山敏男氏によると、保安四年(一一二三)から仁安三年(一一六八)までの間に行われたいずれかの天皇の即位に際して描かれたと推定され、内容的には平安後期までさかのぼるといわれる。この図には銅烏幢(どううとう)・日像幢の三本の幢(とう)と、蒼龍旗・朱雀旗・白虎旗・玄武旗の四本の旗とが描かれている。云々 。大極殿前庭に建てられた七本の宝幢には、鳥形・日像・月像・蒼龍・朱雀・白虎・玄武が金属でかたどられていたり布に刺繍されていたが、云々。

(1)文安御即位調度図

宝幢

高さ9mの柱の上に鳥・日・月を象った金属性のもの、あるいは四神を縫いとった旗をつけ5.7mの脇木で固定する。

四神・日月像はいずれも中国思想を直接に受け入れたものと思われるが、鳥像の場合は日本独自のものと考えたほうがよいのではなかろうか。[文安御即位調度図]では鳥形を三本足に描いているが、もしこれが正しいとして中国の直接的な影響を受けたものだとすると、七本の宝幢のなかに同じ日の精である三本足の鳥が二羽いることになって、なぜ同じ鳥が二羽いるのか説明がつけがたいのではないだろうか。云々 。中国には鳥だけを取り出し単独で幢のモチーフに採用することはなかったようだし、またそうした背景となる思想も見出しがたい。

鳥形についてもう少し子細にみてゆくと注意すべき点があるのに気がつく。第一に『銅鳥幢』 とも書かれるように、鋳銅製であったことで、それは黄色を表すためであったらしい。

『文安御即位調度図』 などには『色は黄なり』 と注記されている。黄色は五行思想では、五行で土、五方で中央を表す。

古代中国では、皇帝は四方を表す四神を描いた旗とともに、皇帝の象徴として黄麟の旗を用いることがあった。黄色の鳥形幢も中国の旗の制度にならい、五行思想にのっとって、四神の旗とともに五方を表現したことはおそらく間違いないだろう。

しかし、中国の黄麟の旗が皇帝を象徴したのとは違って、鳥形幢は天皇を象徴したものではないと考えられる節がある。それは、まず、他の宝幢が朝廷に向けて建てられたと考えられるのに、この鳥形幢だけは天皇の方向に向けて建てられた点にある。『文安御即位調度図]などにはわざわざ『北に向く』 と注記が施されている。また、この鳥がヤタカラスであったとする記録もある。云々 。ではなにゆえに鳥がそうした重要な役割を果たす象徴として採用されたのかは、残念ながらよく分からない。」

なお、橋本義則氏は図を用いて、銅鳥幢・日像幢・月像幢がいずれも高さ九メートルの柱の上に鳥・日・月をかたどった金属性のものであることも説明しておられる。さて、右文の終わりにあるように、橋本氏は、「なにゆえに鳥がそうした重要な役割を果たす象徴として採用されたのかは、残念ながらよく分からない」と結んでおられる。ということは、この疑問に対する解答はまだ出されていないということだと思える。

そこで、ここではあえてこの疑問に挑戦してみることにしたい。

②力ラスと海人

話は飛ぶようだが、福岡県の珍敷(めずらし)塚古墳の石室には、一人の人が舟に乗っていて、空には太陽らしいものがある絵が描かれている。ところが、その舟のへさきに一羽の鳥がいる。

問題は、この鳥である。何鳥か。また、何のために乗せているのか。

これはカラスだろうと思える。

では、なぜカラスだと分かるのか。その一つの理由は、同じ絵の中にヒキガエルらしいものも描かれているからである。

即ち、古代中国人の思想にあっては、太陽の中のカラスと月の中の ヒキガエルはセットになっていたからである。

では、仮にカラスだとして、それを乗せている目的は何かと言えば、海上で方角が分からなくなった時、カラスを飛ばすのである。舞い上がってどちらかへ飛んで行けば、その方角に陸地があるということになる。どこへも行かずに舟に戻れば、付近に陸地が見えないことが分かる。海の上では三○メートルも上がれば遥かに遠くが見える。だが、スズメでは小さくて見失いやすいし、あまり遠くまで飛ばない。トビは高く上がり過ぎるし、遠くまで飛び過ぎる。そうかといって鵜のような水鳥も困る。やはり陸の鳥でなければならない。どこにでもいて比較的つかまえ易く、かなりよく飛び、それに黒くて大きくて見失いにくいカラスが最も適当であったと思われる。

「旧約聖書」に出てくるノアも、陸地を求めるのに、その箱船からカラスやハトを飛ばしている。

古代の海人は航海に際して、いざという時に備え、常に何羽かのカラスを積んで出発したと考えられる。ということは、「カラス」と「海人」はセットとして考えてもよいということになる。連想ゲームではないが、「カラス」が出てくれば「海人」を連想してみる必要があるということである。

③厳島神社の神鴉

カラスと海人がセットになっていると考えられる証拠として、厳島神社の「御鳥喰(おとぐい)式」の神事が挙げられる。安芸の厳島神社が海人に特別深い関係を持った神社であることは、その祭神が宗像大社と同じくイチキシマヒメ・タゴリヒメ・タキツヒメの三女神であること、および海上における厳島の位置などから考えても説明の要はなかろう。ところで、ここの 社務所発行「伊都岐島(いつきしま)」という書に、要旨次の如き記事が見える。

★ 「厳島神社の鎮座地はどうして今の位置に決まったのかといえば、それは神鴉(ごがらす)の 導きによったものだという伝承がある。その鴉は高天原から来た鴉だと言われている。その鴉を祭ったのが厳島の南端に近い末社の養父崎神社だが、ここでは今も昔から続いて御鳥喰(おとぐい)式が行われているのである。その内容は、神鴉に粢団子(しとぎだんご)を捧げるものである。神社では今も春と秋の二回、御鳥巡式が行われるが、これは文字の如く島を巡る神事であり、七浦神社祭とも言う。これは神がどこに鎮まろうかと島の周囲を巡られたのに倣った神事である。島の北にある杉之浦神社から始まり、島を右に見ながら鷹巣浦神社・腰少浦神社・青海苔浦神社と巡り、次が養父崎神社である。この養父崎神社で前記の如く神鴉に粢団子を供えるのが御鳥喰式で、これが最も重要なのである。

それから山白浜神社・須屋浦神社という順である。云々 。」

また、臨川書店発行『神道大辞典』 の「カラスマツリ」の項には、厳島の御鳥喰式に関して次の如く記されている。

(2)厳島全島図

★ 「厳島の鳥喰神事は、昔、祭神この地に鎮座の時、宮処を定めたまわんとて巡幸のみぎりに、雌雄一雙の鳥飛び来って大神を嚮導し奉った故事に基づくもので、その霊烏の子孫相継承して今に至り、年々、子鴉を養育して相続す。子鴉成長すれば、これを率いて養父崎に出でて鳥喰(とぐい)を学ばしめ、親鴉は一里余を距る大野村の大頭神社に赴き、ここに鳥喰をなして後、遠く熊野に飛行してまた還らずといい伝え、神事は島巡祭の重要なる一部をなしている。

船が養父崎に達する時、『祀官ふなばたにたち出、粢(しとぎ)を海上に浮かべ、鳥向楽を奏すれば、たちまちに霊鳥一雙嶺よりとび来たり、祀官の船に移り、波に浮かべる粢(しとぎ)を雄鳥まず下りてあぐ。次に雌烏また下りてあぐ。その時、前後の船、舷を叩き歓びの声を発してどよめくこと暫しは鳴りも止まず。

とばかりありて、また雄鳥来たりてあぐ。すべて三度。大かた島巡りの多き時は、一日二三艘に及ぶことありといえども、次第みなかくの如し』 と『厳島名所図会』にあり。なお、『 三月の末より雌烏巣を作り、雛鳥一雙を育す。故に厳島島巡りに、四月のころは雄烏ただ独りのみ出づ。六月の末七月に至りては子鳥を率い、養父崎の神社に出て鳥喰上のことを学ばしむ。八九月の頃は親子二隻ともに出づ。しかるに、この二十八日に至りて親鳥一雙来たりて鳥喰をあげ終わりて行方を知らず。その翌日より子鴉一雙のみ養父崎の鳥喰に出づ。古より一年も違うことなし。』 とある。鳥喰式終わって島巡りの舟第五拝所山白浦に至り、山白神社の拝を終わると、亭主代御師船に来たり、鳥喰式滞りなく相済み、めでたき由を述べ、折重に角樽を添えて出し、祝意を表する習いである。」

右文中の「子鴉成長すれば、これを率いて養父崎に出でて鳥喰(とぐい)を学ばしめ、親鴉は一里余を距る大野村の大頭神社に赴き、ここに鳥喰をなして後、遠く熊野に飛行してまた還らず」の末尾にある「遠く熊野に飛行して」の部分も興味をひく。というのは、後に述べるように、紀州の熊野もまたカラスと海人の両方に関係が深いからである。

(3)御鳥喰式

ここで以上を整理すると、厳島神社における数ある神事(特殊神事)の中でも、春秋の二回行われる御島巡式が特別重要なものであること、更にその御島巡式の中でとりわけ大事なのが御鳥喰式であることが分かる。ということは、厳島神社においてはカラスが格別重視されていることになる。

ところがこの神社は周知の如く海人と極めて関係が深い。故に、カラスは海人と深い関係があるという結論が出てくるのである。

④尾張海部郡の津島神社の鳥呼神事

津島神社は、愛知県津島市神明町(旧地名は海部郡津島町向島)に鎮座する。旧国幣小社。式内社ではないが、平安時代以来の大社。ここの川祭は提灯祭・船祭・天王祭などとも呼ばれ、世に名高い。

この神社は海抜ゼロメートル地帯にある。古代の伊勢湾は神社の近くまで入りこんでいたが、神社の辺りは微高地であったようである。鎮座地「向島」の名からすると島になっていたのかもしれない。

付近からは夥しい弥生土器、近くの奥津社からは三角縁神獣鏡三枚(その中の二枚は山城の椿井大塚山古墳のものと同笵鏡)が出ているし、尾張最古の前方後円墳とされる二ッ寺神明社古墳(被葬者を海部の最高支配者とする説もある)も極めて近いことなどから、神社の付近は尾張で最も早く開けた地域であったことが考えられる。

また、この地域を流れる木曾川・揖斐川などをはじめとする諸河川や伊勢湾との地理的位置関係、あるいは津島から桑名に渡る航路を「津島渡し」と呼んでいたことなどから見て、古代のこの地域が海人と極めて関係の深かったことは確かであろう。

更に、この地域が早くから開けたこと、および海人と関係が深かったことは次の古記録からも明らかである。

★ 『和名抄』に「海部郡」の名が見える。同郡内には「海部郷」も含まれている。

★ 『天神本紀』に「天背斗女命は尾張中島海部直等祖」とある。

「中島」の地名は「和名抄」にも「中島郡」と見え、海部郡のすぐ北に接している。ここには尾張氏の祖を祀ったとされる尾張国一宮の真清田(ますみだ)神社が鎮座しているし 、国府宮・国府祉などもある。

★ 『 古事記』に、崇神天皇の妃として「尾張連の祖、意富阿麻比売(オホアマヒメ) 」の名が見える。 この「阿麻」 は海部に関わる可能性がある。女性首長と思われるが、海人は女神・女性首長などと関係が深いという側面を持つ点からしてもつじつまが合っている。

以上の諸点から見て、津島神社の鎮座する海部郡を中心とする地域が古代の海人と関係が深かったことは確かと思えるが、この神社でも「海人」とセットになっていると考えられる「カラス」に関わる「鳥呼神事」が行われているのである。以下は津島神社の社務所で見せて頂いた「鳥呼神事」に関する古記録の要旨である。

★「烏呼神事。張州雑志には屯倉(みやけ)供祭(くさい)と呼び、恒例正月二十六日に執行する。中島郡平和町三宅の里が神供をもたらし、三宅の神職・工女・里人が奉仕する。三宅の里から神供を献じる縁由は定かでない。古来三宅の天王社は津島神社の古殿地だからとする説もあるが、確証はない。式中に神供の粢(しとぎ)(赤飯)を本殿および八柱社の屋根上に『ホーホー』 と言いながら投げて烏に与える所作がある。烏呼神事と呼ぶ所以である。だが、その縁由は明らかでない。」

右記中の「三宅」の地は、「和名抄」にも「尾張国中島郡三宅郷」と見えているが、吉田東伍氏の著『大日本地名辞書』の「中島郡三宅郷」の項には、次の如き記事が載せられている(要旨)。

★ 三宅村に鎮座する生桑(いくは)神社は、新撰姓氏録に的(いくは)の臣は建内宿祢男、葛城襲津彦命の後なりとあるから、紀氏の祖神を祀ったものか。一方、津島神社の摂社の弥五郎殿の社は、堀田弥五郎がその祖神(建内宿祢)を祀ったものというから、おそらくは三宅の生桑の神を勧請したものであろう。また、津島神社は、はじめ三宅にあったが、洪水で流れたので津島の地に移されたというが、実否は明らかでない。だが、今も三宅の天王社は津島の元宮だと言い伝えている。」

以上を整理すれば、津島神社の「烏呼の神事」に、いまひとつ確かでないにしても、その元宮の地とされる三宅の人たちが深く関わっていることは、この神事の起こり、換言すれば、津島神社の神とカラスの関わりが古に遡る可能性が大きいと考え得ると同時に、古にあってはこの神事がこの神社にとって決して付け足し的な儀式でなく、重要なものであったことの証拠だと言えるのではなかろうか。しかも、この神社の辺りは前記の如く海人と極めて関係が深い。故に、ここでも海人とカラスはセットになっているとすることができよう。

⑤熱田神宮における鳥喰の儀

熱田神宮が、その位置からしても海、ひいては海人と関係が深いと考えられることは説明の要はなかろう。では、カラスとの関係はどうかというに、ここにも「鳥喰の神事」があるのである。

以下は、熱田神宮宮庁発行の『熱田神宮』 と題する書、および神宮所属の研究員の方から承った話などから知り得た「鳥喰の神事」の要旨である。

★ 「摂社の御田神社(式内社)では、この社の祈年祭・新嘗祭の時に奉る神饌は、先ず鳥に食べさせる信仰がある。即ち、ホーホーと鳥を呼びながら神饌の御供(粢団子)を土用殿(どようでん)の屋根の上に投げ上げる。それを三度繰り返す。昔は烏が来て御供を食べなければ、祭典が行われなかったという。古記録には『烏喰。厨家以粢伝祝長、又祝一人相添、至大宮白洲、以粢与烏。烏不食者、不始神事。』 と見えている。

なお、右の土用殿は、現在は本宮の御垣の外に位置しているが、昔は本殿の東に相並んで鎮座せられ、神宮の御神体の御剣を奉安した御殿である。」

右に見るように、「土用殿」は神宮にとって極めて重要な建物であるが、吉田東伍氏の『大日本地名辞書』 の「熱田神宮」の項には、次の如く記されている(要点)。

(4)熱田神宮宮域図

(5)土用殿

御剣を奉安した御殿で、本殿の東に相並んで鎮座せられていた。

いまの神楽殿の東北隅がその址地である。様式は宝庫造、俗に井楼組(せいろうぐみ)の造で、桁行一間四尺四分、梁間三尺五寸五分、屋根切妻桧皮葺で箱棟であった。永正十四年(1517)将軍足利義稙の造営と伝え、天文十一年(1542)修造せられている。なお昭和四十六年古式のままにもとの地に復元せられた。

★ 「神宮の神殿二宇、東西に相並ぶ。土用殿東にあり、神剣を鎮奉る。正殿西にあり、後世四座の神を配奉る。号て大宮五座という〔国内帳集説〕 。吊略)按ずるに、四神を相殿とせしこと、その始め詳らかならず。本社所蔵承和十四年(八四七年)文書に神体五躯とあるによらば、承和以前より然ること著明し、天照大御神・素盞鳴尊・日本武尊・宮簀媛命・建稲種命五座の神、相殿に坐す。これを正殿と称して西方にまし、神剣は土用殿と称して、東方にませりという。」

以上から、土用殿が熱田神宮において如何に重要な、というよりか最も重要な御殿であったかが知られるであろう。ところが、「鳥喰の儀」は摂社の御田神社に関わる神事ではあるが、その粢団子を投げ上げるのが土用殿の屋根なのである。ということは、「鳥喰の儀」が、換言すればカラスが土用殿に何らかの関わりを持っていることになる。だが、土用殿は建物であり、そのものが信仰の対象ではない。はっきり言えば、カラスが関係しているのは、その中に祭られている御神体そのものである可能性が考えられるわけである。

一つの仮説は・カラスは本来、熱田の神の御崎(みさき)であったのかもしれないということである。これまで見てきた厳島神社や津島神社におけるカラスも、古にあっては同じように御前であった可能性が考えられる。

⑥備前国一宮の吉備津彦神社の霊烏

カラスと海人が深い関係にあると考えられる証拠は、備前国の一宮吉備津彦神社にも見られる。当社の社務所が発行した『吉備津彦神社史料』 の中に「備前州一宮密記」という文書が収められている。これは当社の正殿をはじめ摂社・末社などの祭神すべてをまとめたものである。その中に「八島殿」と題して次の如き記事が見える。

★ 「八島殿。本壇之内有石。称神座。備供之時、先備八島殿。而後、献正宮。即是社例伝習也。備八島殿之時、霊鳥来彼石上、啄備供。是為八島之宦者故也。」

これからすると、この神社では以下のことが「社例伝習」とされていたことが分かる。

(1)お供えをする時は正宮より八島殿の方を先にすること。

(2)八島殿の神座は石だが、お供えはその石の上に置くこと。

(3)霊鳥が来て、石の上のお供えを啄むこと。

更に、同じ「吉備津彦神社史料」の中に収められている「神前供物下方書附」(元禄十六年癸未五月朔日、御神前御備物下方書附)にも八志摩殿(やしまでん)に関して次の如き記事が見える。

★ 「忽而本社御膳ヲ備ル時、八志摩殿とて本社之地内ニ而御供ヲ備祭、霊烏也。」

その他、八島殿は「岡山県通史」にも記載されている。即ち、吉備津彦神社の「古代御社図」と題する境内図に、「御包丁人八島殿」として位置が記入されているし、「二間三間こけらぶき也」との説明も加えられている。なおまた、前掲「備前州一宮密記」に記されている「八島殿。本壇之内有石。称神座。云々。」の「石」は、桜谷の傍らに現存している。それは高さ約1m・横巾約3m・奥行き約1mの自然の岩である。

以上から、この神社でカラスが重んじられていたことは間違いないと言えよう。

ところが、この神社は海人との関係が極めて深いのである。

それは一口に言えば、この神社の神体山である吉備の中山が吉備の海人の一大根拠地であったと考えられることである。

そう考えられる証拠は多々あるが、この事に関しては既刊『古代日本と海人』(大和書房)の中で詳しく述べたのでここでは簡単に触れるに止めたい。

例えば、この神社に伝わる特殊神事「お幡祭り」のお幡が船の帆をかたどったものであること・明治時代まではこの神社の神池が児島湾と舟で結ぼれていたこと・吉備の中山の麓に吉備津という津地名のあること・吉備の中山の頂きには矢藤治山弥生墳丘墓(楯築弥生墳丘墓よりやや後のもの)および吉備中山茶臼山古墳(吉備地域における最古の前方後円墳)があるが、両者は共に児島湾がよく見える位置にあるので、当時の海人の首長墓と考えられることなどである。

以上を整理すると、吉備津彦神社、および吉備の中山を中心とする地域にあっても、海人とカラスがセットになっていたと言えるのではなかろうか。

(6)備前一宮吉備津彦神社の八島殿の神座の岩。この岩の上に霊鳥に供える供物を置いた。

⑦紀州熊野新宮のオカラス

熊野新宮大社から出ている牛王(ごおう)神璽(しんじ)は、周知のように、何羽もの「カラス」を組み合わで図案化した「カラス」文字を刷ったお符で、「オカラス」とも呼ばれている。このお符は新宮だけでなく、那智大社や本宮大社からも出されている。この地域では、カラスは熊野権現のお使いとされているのである。

更に、記紀に出てくる「ヤタガラス」もまた熊野においてのことである。一方、熊野の新宮の辺りが、古来、海人の根拠地として知られていることは説明不要であろう。したがって、ここでもカラスと海人はセットになっていると言い得る。

(7)速王大社「熊野牛王」

⑧塩飽本島の木烏神社

香川県丸亀市の北に位置する塩飽本島は、瀬戸大橋からもよく見えるが、この島が古来海人の大根拠地であったことは周知のことである。

ところが、この島にカラスを祭った「木烏神社」が鎮座しているのである。伝承によれば、日本武尊が筑紫に向かう途中、濃い霧で船が立往生した時、カラスが水先案内したという。そのカラスを祀ったのが木鳥神社である。ここでもカラスと海人はセットになっている。

⑨天皇と海人とカラス

以上、いくつかの例を挙げて、カラスが海人と関係深いことを述べた。ここで、最初の疑問に戻る。 それは、「なにゆえに烏がそうした重要な役割を果たす象徴として採用されたのかは、残念ながらよくわからない。」という天皇の即位式に用いられる「銅烏幢」に関する橋本氏の疑問であった。

この疑問は、換言すれば、「カラスと天皇の間に何か特別な関係があるのではないか」ということになる。結論から言えば、筆者は、カラスと古代の天皇は関係が深かったと考えているものである。

ところで、これまで見てきたようにカラスは海人とセットになっている。したがって、カラスと天皇が関係深いことを証明するには、天皇が海人と関係深いことが証明できればよいことになる。つまり、天皇とカラスが直接結びつかないとすれば、両者の間に海人を入れて考えればよいということである。海人は天皇とカラスの共通項だと言ってもよい。

もっとも、天皇とカラスが直接結び付く証拠があれば、それが最上であることは言うまでもない。その代表は、誰もがすぐ思い浮かべるヤタガラスであろう。

橋本義則氏も前掲文の中で、「銅烏幢のカラスをヤタガラスとする記録もある」と述べておられる。だが、これは、カラス中での最高位を与えられているヤタガラスの知識が先にあって、後から銅烏幢をそれに結びつけて解釈したものに過ぎない。また、前記の厳島神社の鎮座に関する伝承の中に出てくるカラスもヤタガラスだとされるが、これも、海人たちの間に古から厳島に関わるカラスの伝承があったが、そのカラスが後に最高位のヤタガラスに結びつけられたものと考えられる。何れにしても、これらの説や伝承は記紀編纂以後のものとしてよいと思われる。

だが、記紀にヤタガラスが出てくること自体は重要である。

このカラスは相当重要な役目をするが、この場合、神武天皇のガイド役はスズメとかトビとか、あるいはサルとかシカとかでなく、なぜカラスなのであろうか。ニニギノミコトを案内したのがサルタビコだったので、話に変化をつけるために今度はカラスにしたのだろうか。記紀には金色のトビが出てきて神武天皇を助ける話もあるが、これはガイド役ではない。

ここでは「ガイド」という点が大切なのである。

神武天皇のガイドにカラスが出てくる理由は、一応、次の如く考えられる。それは、古代中国の思想にあってはカラスは太陽の中にいるからである。ヤタガラスは神武天皇が道に迷った時に高天原から派遣されたことになっているが、高天原にいる天照大神は太陽とされているから、高天原からカラスが派遣されることは中国の思想と話が合う。記紀の編者は既にこのことを知っていたのであろう。

だが、ここで注意せねばならない点は、中国思想における太陽の中のカラスにはガイドの性質はないことである。だが、ヤ夕ガラスはガイドである。では、カラスをガイドとする思想はどこから出てきたものであろうか。

記紀に出てくるヤ夕ガラスは陸地、それも山中のガイドである。だが、海上で陸地の方向が分からなくなった時、カラスをガイドとして用いたのは海人であったはずである。そうだとすれば、神武天皇に協力していたのは海人、少なくとも海人の思想を持った人たちではなかったかということになってくる。

記紀には、ニニギノミコト(天皇の先祖)は高天原から日本列島に降りて来たと記されている。その時のガイドはサルタビコであったが、これは「サル」だかち、やはり陸地とか山とかのガイドだと思いやすい。しかし、高天原という天空のような所から人が降りてくることは事実ではなかろう。日本列島は周囲を海で囲まれているから、ニニギノミコトは海外のどこからか舟でやって来たと考えるのが自然である。そうだとすれば、そのガイドをしたサル夕ビコは優秀な海人の頭目に違いない。筆者は、ニニギノミコトの出発地は長江下流地域であり、その到着地は鹿児島県のカササノミサキだと推測している(この点の詳細は、前掲『古代日本と海人』を参照されたい)。

これと同様に、一般に人は、ヤタガラスも山中のガイドだから、陸地に属するものと思い込みやすいのではなかろうか。

少なくとも、それが海に関わるものだという発想をしにくいのではなかろうか。しかし、日向から発した神武天皇の東進は、海人の協力を抜きにしては考えられない。筆者は、その海人は、隼人と吉備の海人だと推理している(この点の詳細も、前掲『古代日本と海人』を参照されたい)。ということは、熊野に上陸して以後も、神武天皇の軍勢には海人、少なくとも海人と同じ思想・信仰を持った人たちが多く所属していたことになる。その故に、そこに「カラスをガイドにする」という思想・信仰に関わるヤタガラスが登場してきたものではなかろうか。

以上要するに、天皇の祖先は、本来、海人と関係が深く、その故にガイドとしてのカラスと関係が深かったと考えられるのである。

更に筆者は、応神天皇もまた長江下流地域から発して鹿児島の大隅に渡来し、その後、隼人と吉備の海人に支持されて、宇佐を経て瀬戸内を東進し、吉備に根拠を置いた上で、河内に前進基地を設けたものと推測している。大阪市東淀川区大隅(応神天皇の大隅宮の所在地)や住吉の地は、応神天皇に従属する海人たちの根拠地であったと思わわる。そして、この天皇の没後、その子孫(履中・反正・允恭天皇)の時代に大和盆地に入ったものと推理している(以上の詳細も、前掲『古代日本と海人』 を参照されたい)。つまり、古代史の中で極めて大きなウェイトを持つ応神天皇もまた、海人と極めて深い関係があったというわけである。ということは、古代史の中で大きなウェイトを持つ神武・応神の両天皇ともに海人に極めて深い関わりを持っていることになる。そうだとすれば、古代の天皇家の中に、更には天皇家を中心とする勢力の中に海人の思想・信仰が入り込んだ可能性は充分あると考えてよいのではなかろうか。

その傍証の一つとして、記紀の中に出てくる歌謡には海人・水人の知識に基づくものが多数みられることも挙げられる。

加えるに、古代の交通・運搬にあっては、陸の遣路よりも海路や河川の方が重要であったことは明らかだが、そうした面からも、天皇が列島を統一支配するためにも、更には朝鮮半島との連絡のためにも、海人は極めて重要な存在であったことは確かである。そのような一般的な観点からしても、海人は天皇や支配者にとって大切であった。

⑩結び

ここで結論にはいるが、前記の各神社、特に厳島神社や熱田神宮などに伝わるカラスに関わる神事からすると、古代の海人たちは、カラスを自分たちが崇める神の「御前(みさき)」として考えていた可能性が大きいと思われる。御前は神の先払い・前駆である。これまで問題にしてきた「ガイド」は御前と似ている。ヤタガラスを神武天皇の御前と見ることもできるであろう。

そして、このように考えることは、最初に掲げた橋本義則氏の所説に矛盾しないばかりか、或る部分では一致しているとも言える。即ち、今必要とする部分をもう一度掲げれば次の如くであった。

★ 「中国の黄麟の旗が皇帝を象徴したのとは違って、烏形幢は天皇を象徴したものではないと考えられる節がある。それは、まず、他の宝幢が朝廷に向けて建てられたと考えられるのに、この烏形幢だけは天皇の方向に向けて建てられた点にある。云々 。」

以上で注意すべき点は、「中国の黄麟とは異なり、カラスは天皇を象徴したものではない」ということである。しかし、天皇の象徴でないにもかかわらず、鳥形幢、言い換えればカラスは即位式の場において極めてというよりか、見方にもよるが、最も重要な存在として扱われているのである。橋本氏も、そこのところが「わからない」とされたのであった。してみると、この疑問に対する正解は、古代にあっては「カラスは天皇の御前」と考えられていたとする以外にないのではなかろうか。

くどいようだが、銅烏幢のカラスを直接ヤタガラスに結びつけてみても、説得力のある解答は得られないであろう。

「海人」を「天皇」と「カラス」の共通項とする考え方が当を得ているのではなかろうかと思うものである。

(付記)ヒキガエル

以上の論をいくらかでも補強するものとして「ヒキガエル」がある。結論から言えば、「ヒキガエル」と「カラス」はセットになっていると考えられるからである。ヒキガエルは、『和名抄』 には「蟾蜍」と表記され、次の如き説明が加えられている。

★「蟾蜍。兼名苑注云蟾蜍。(中略)和名、比木。似蝦蟇而大、陸居者也。」

文中の[比木」が「ヒキ」である。平凡社の百科事典の「ヒキガエル」の項にも「蟾蜍」と表記し、ガマの一種であり、皮膚にイボが多く、そこから出る毒液には強心作用があること、筑波山で代表されるガマノアブラもこの分泌液から造ると説明してある。また、「ガマ」の項を見ると、「蝦蟇」と表記され、俗に「ヒキガエル」と呼ばれているとある。そして、次の如き古記録が紹介してある。

★ 太宰府言。肥後国八代郡正倉院北畔、蝦蟇陳列広可七丈、云々 。」(『続日本紀』 二九)

★ 「蝦蟇二萬許、(中略)従難波市南道、南行池列可三町、云々 。」(『続日本紀』 三八摂津職言)

★ 「蟾蜍千歳すれば、頭上に角あり、腹下丹書あり、名けて肉芝という。能く山精を食う。人得て、これを食う。仙術家取りて用ゆべし。以て霧を起こし雨を祈り兵を辟け自ら縛を解く。云々。」(『抱朴子』)

こうして見ると、日本でも中国でも、古代人は(ヒキガエル」に何か霊的なものを感じていたように思えてくる。忍者も「ヒキガエル」に化ける。特に、『抱朴子』 などに書かれているところから察すると、「ヒキガエル」は道教と関係があるのかもしれない。

更に、[古事記]にも、次の如き記事が見える。

★ 「大国主命、出雲のミホのみさきに坐す時、波の穂より天のカガミの船に乗りて、ヒムシの皮を内剥ぎに剥ぎ、衣服にして、より来る神あり。ここにその名を問ひたまへども答へず。また、所従の諸の神に問ひたまへども、皆『知らず』 と申す。ここにタニグクまをさく、『こはタエビコぞ必ず知所りたらむ]とまをせば、即ちクエビコを召して問ひたまふ時、『こはカムムスヒの神の御子スクナビコナの神ぞ』 と答へまをしき。云々。」

文中の「クエビコ」は「カカシ」である。大国主命の周囲の誰もが知らないことを知っていたのは「カカシ」だが、「カカシ」が何でも知っているということを知っていたのは「タニグク」だということになる。ところが「タニグク」は「ヒキガエル」なのである。その意味に関して、ある学者は「谷を潜ることからの命名」だとしている。それにしても「ヒキガエル」は何か不思議な力を持っている。

また、文中のスクナビコナは、大国主命と協力して国を作り堅めた後、「常世国」に行ってしまったというが、この「常世国」も長江下流地域の可能性が大きい。そこには道教の大霊地「茅山」もある。ところが「カカシ」も南方地域と関係が深いと言われる。だから「カカシ」が、自分の故郷と同じ辺りに関係を持つスクナビコナを知っていたのかもしれない。そしてまた、「カカシ」のことを知っている唯一の存在であった「ヒキガエル」もその辺りと関係があるのではないかと思えてくるのである。

出雲の辺りが、対馬海流によって、長江下流地域と結ばれていたと推理できる証拠は、この他にも数多ぐ挙げることが可能である。

伊勢の地主神は興玉(おきたま)神とされている。この神を祀る興玉神社の鎮座している二見では「カエル」の置物を売っている。それは「カエル」が興玉神(サルタビコ)の使いとされているからである。そのサルタビコはニニギノミコトを長江下流地域からカササノミサキへ案内した隼人の海人であり、彼の根拠地は伊勢にあったと推理される(詳細は「古代日本と海人」を参照されたい)。

どうも「カエル」は長江下流地域の何かにつながっているように思える。同じ長江下流域の馬王堆漢墓の帛画にも、太陽の中には「カラス」がいるが、月の中には「ヒキガエル」が描かれている。

紀州熊野の新宮大社が出しておられる牛王(ごおう)神璽は、周知のように、何羽もの「カラス」を組み合わせて図案化した「カラス」文字を刷ったお符で、「オカラス」とも呼ばれている。ヤタガラスは熊野権現の使いとされているのである。

「熊野権現御垂迹縁起」によれば、熊野速玉大社(新宮)の神は、最初に、新宮の南に位置する「神蔵峰」(神倉山)に降りたと伝えられているが、この山に鎮座する神倉神社のご神体が山上の「ゴトビキ岩」で、この岩がイワクラであることは周知のことである。この岩の根元からは銅鐸が出土しているから、ここでの祭りは弥生まで遡ることができると考えられる。

また、この神社の祭神は「高倉下命(たかくらじのみこと)」だが、記紀によれば、イワレビコノミコトをはじめ軍兵全員が大熊の毒気に触れて気を失った時、「高倉下命(たかくらじのみこと)」が太刀を献上したので、ミコトはその太刀で熊野の荒ぶる神を切り倒すことができ、軍兵たちも正気に返ったという。そして、その太刀は高天原から下されたもので、その名はフツノミタマと言い、後に石上神宮に祀られたということも記紀に記されている。

また、『日本書紀』 のみだが、イワレビコノミコトが熊野の「天磐盾(あめのいわだて)に登ったと記している。通説では、この「天磐盾(あめのいわだて)」とは「神倉山」のこととされている。ここで大切なことは、なぜイワレビコミコトがこの山に登ったかである。それは、彼に協力していたのは海人たちであったはずだが、海上からはっきり見える「ゴトビキ岩」は海人たちの恰好の目当てであり、そのため彼らに崇敬されていたからだと推測して間違いあるまい。

ところが、「ゴトビキ岩」の「ゴトビキ」とは「ヒキガエル」のことで、熊野の北に当たる吉野でもゴトビキと呼んでいる。「ビキ」が「ヒキ」である。こうなると、熊野では「カラス」と「ヒキガエル」がセットになっていることになる。馬王堆でも「カラス」は太陽の中、「ヒキガエル」は月の中にいて、両者はセットになっている。

「カラス」は海人や長江下流地域と関係が深い。神武天皇は隼人が出発地だが、その先祖のニニギノミコトは長江下流地域から渡来したと推理される。加えるに、熊野の辺りには徐福の遺跡もある。中国の大学の或る先生は「徐福は神武天皇だ」と言っておられる。また、観音信仰の面では、熊野の浜は長江河口の舟山列島に通じていると言う。また、吉備真備の船も長江下流から出て隼人まで帰ったが、そこから流されて熊野の岸に漂着している。あれこれ考えていると、「ヒキガエル」は、いよいよその怪しげな魅力を増してくるのである。

(古代思想研究者)

『東アジアの古代文化』(第68号'91年夏)大和書房

① 即位式に用いられた銅烏幢の謎

② 力ラスと海人

③ 厳島神社の神鴉

④ 尾張海部郡の津島神社の鳥呼神事

⑤ 熱田神宮における鳥喰の儀

⑥ 備前国一宮の吉備津彦神社の霊烏

⑦ 紀州熊野新宮のオカラス

⑧ 塩飽本島の木烏神社

⑨ 天皇と海人とカラス

⑩ 結び

(付記)ヒキガエル

①即位式に用いられた銅烏幢の謎

中央公論社発行『日本の古代、まつりごとの展開」に収められている「朝政・朝儀の展開」と題する論文の中で、橋木義則氏は次の如く述べておられる。

★ 「『文安御即位調度図」は文安元年(一四四四)に藤原光忠が書写したもので、福山敏男氏によると、保安四年(一一二三)から仁安三年(一一六八)までの間に行われたいずれかの天皇の即位に際して描かれたと推定され、内容的には平安後期までさかのぼるといわれる。この図には銅烏幢(どううとう)・日像幢の三本の幢(とう)と、蒼龍旗・朱雀旗・白虎旗・玄武旗の四本の旗とが描かれている。云々 。大極殿前庭に建てられた七本の宝幢には、鳥形・日像・月像・蒼龍・朱雀・白虎・玄武が金属でかたどられていたり布に刺繍されていたが、云々。

(1)文安御即位調度図

宝幢

高さ9mの柱の上に鳥・日・月を象った金属性のもの、あるいは四神を縫いとった旗をつけ5.7mの脇木で固定する。

四神・日月像はいずれも中国思想を直接に受け入れたものと思われるが、鳥像の場合は日本独自のものと考えたほうがよいのではなかろうか。[文安御即位調度図]では鳥形を三本足に描いているが、もしこれが正しいとして中国の直接的な影響を受けたものだとすると、七本の宝幢のなかに同じ日の精である三本足の鳥が二羽いることになって、なぜ同じ鳥が二羽いるのか説明がつけがたいのではないだろうか。云々 。中国には鳥だけを取り出し単独で幢のモチーフに採用することはなかったようだし、またそうした背景となる思想も見出しがたい。

鳥形についてもう少し子細にみてゆくと注意すべき点があるのに気がつく。第一に『銅鳥幢』 とも書かれるように、鋳銅製であったことで、それは黄色を表すためであったらしい。

『文安御即位調度図』 などには『色は黄なり』 と注記されている。黄色は五行思想では、五行で土、五方で中央を表す。

古代中国では、皇帝は四方を表す四神を描いた旗とともに、皇帝の象徴として黄麟の旗を用いることがあった。黄色の鳥形幢も中国の旗の制度にならい、五行思想にのっとって、四神の旗とともに五方を表現したことはおそらく間違いないだろう。

しかし、中国の黄麟の旗が皇帝を象徴したのとは違って、鳥形幢は天皇を象徴したものではないと考えられる節がある。それは、まず、他の宝幢が朝廷に向けて建てられたと考えられるのに、この鳥形幢だけは天皇の方向に向けて建てられた点にある。『文安御即位調度図]などにはわざわざ『北に向く』 と注記が施されている。また、この鳥がヤタカラスであったとする記録もある。云々 。ではなにゆえに鳥がそうした重要な役割を果たす象徴として採用されたのかは、残念ながらよく分からない。」

なお、橋本義則氏は図を用いて、銅鳥幢・日像幢・月像幢がいずれも高さ九メートルの柱の上に鳥・日・月をかたどった金属性のものであることも説明しておられる。さて、右文の終わりにあるように、橋本氏は、「なにゆえに鳥がそうした重要な役割を果たす象徴として採用されたのかは、残念ながらよく分からない」と結んでおられる。ということは、この疑問に対する解答はまだ出されていないということだと思える。

そこで、ここではあえてこの疑問に挑戦してみることにしたい。

②力ラスと海人

話は飛ぶようだが、福岡県の珍敷(めずらし)塚古墳の石室には、一人の人が舟に乗っていて、空には太陽らしいものがある絵が描かれている。ところが、その舟のへさきに一羽の鳥がいる。

問題は、この鳥である。何鳥か。また、何のために乗せているのか。

これはカラスだろうと思える。

では、なぜカラスだと分かるのか。その一つの理由は、同じ絵の中にヒキガエルらしいものも描かれているからである。

即ち、古代中国人の思想にあっては、太陽の中のカラスと月の中の ヒキガエルはセットになっていたからである。

では、仮にカラスだとして、それを乗せている目的は何かと言えば、海上で方角が分からなくなった時、カラスを飛ばすのである。舞い上がってどちらかへ飛んで行けば、その方角に陸地があるということになる。どこへも行かずに舟に戻れば、付近に陸地が見えないことが分かる。海の上では三○メートルも上がれば遥かに遠くが見える。だが、スズメでは小さくて見失いやすいし、あまり遠くまで飛ばない。トビは高く上がり過ぎるし、遠くまで飛び過ぎる。そうかといって鵜のような水鳥も困る。やはり陸の鳥でなければならない。どこにでもいて比較的つかまえ易く、かなりよく飛び、それに黒くて大きくて見失いにくいカラスが最も適当であったと思われる。

「旧約聖書」に出てくるノアも、陸地を求めるのに、その箱船からカラスやハトを飛ばしている。

古代の海人は航海に際して、いざという時に備え、常に何羽かのカラスを積んで出発したと考えられる。ということは、「カラス」と「海人」はセットとして考えてもよいということになる。連想ゲームではないが、「カラス」が出てくれば「海人」を連想してみる必要があるということである。

③厳島神社の神鴉

カラスと海人がセットになっていると考えられる証拠として、厳島神社の「御鳥喰(おとぐい)式」の神事が挙げられる。安芸の厳島神社が海人に特別深い関係を持った神社であることは、その祭神が宗像大社と同じくイチキシマヒメ・タゴリヒメ・タキツヒメの三女神であること、および海上における厳島の位置などから考えても説明の要はなかろう。ところで、ここの 社務所発行「伊都岐島(いつきしま)」という書に、要旨次の如き記事が見える。

★ 「厳島神社の鎮座地はどうして今の位置に決まったのかといえば、それは神鴉(ごがらす)の 導きによったものだという伝承がある。その鴉は高天原から来た鴉だと言われている。その鴉を祭ったのが厳島の南端に近い末社の養父崎神社だが、ここでは今も昔から続いて御鳥喰(おとぐい)式が行われているのである。その内容は、神鴉に粢団子(しとぎだんご)を捧げるものである。神社では今も春と秋の二回、御鳥巡式が行われるが、これは文字の如く島を巡る神事であり、七浦神社祭とも言う。これは神がどこに鎮まろうかと島の周囲を巡られたのに倣った神事である。島の北にある杉之浦神社から始まり、島を右に見ながら鷹巣浦神社・腰少浦神社・青海苔浦神社と巡り、次が養父崎神社である。この養父崎神社で前記の如く神鴉に粢団子を供えるのが御鳥喰式で、これが最も重要なのである。

それから山白浜神社・須屋浦神社という順である。云々 。」

また、臨川書店発行『神道大辞典』 の「カラスマツリ」の項には、厳島の御鳥喰式に関して次の如く記されている。

(2)厳島全島図

★ 「厳島の鳥喰神事は、昔、祭神この地に鎮座の時、宮処を定めたまわんとて巡幸のみぎりに、雌雄一雙の鳥飛び来って大神を嚮導し奉った故事に基づくもので、その霊烏の子孫相継承して今に至り、年々、子鴉を養育して相続す。子鴉成長すれば、これを率いて養父崎に出でて鳥喰(とぐい)を学ばしめ、親鴉は一里余を距る大野村の大頭神社に赴き、ここに鳥喰をなして後、遠く熊野に飛行してまた還らずといい伝え、神事は島巡祭の重要なる一部をなしている。

船が養父崎に達する時、『祀官ふなばたにたち出、粢(しとぎ)を海上に浮かべ、鳥向楽を奏すれば、たちまちに霊鳥一雙嶺よりとび来たり、祀官の船に移り、波に浮かべる粢(しとぎ)を雄鳥まず下りてあぐ。次に雌烏また下りてあぐ。その時、前後の船、舷を叩き歓びの声を発してどよめくこと暫しは鳴りも止まず。

とばかりありて、また雄鳥来たりてあぐ。すべて三度。大かた島巡りの多き時は、一日二三艘に及ぶことありといえども、次第みなかくの如し』 と『厳島名所図会』にあり。なお、『 三月の末より雌烏巣を作り、雛鳥一雙を育す。故に厳島島巡りに、四月のころは雄烏ただ独りのみ出づ。六月の末七月に至りては子鳥を率い、養父崎の神社に出て鳥喰上のことを学ばしむ。八九月の頃は親子二隻ともに出づ。しかるに、この二十八日に至りて親鳥一雙来たりて鳥喰をあげ終わりて行方を知らず。その翌日より子鴉一雙のみ養父崎の鳥喰に出づ。古より一年も違うことなし。』 とある。鳥喰式終わって島巡りの舟第五拝所山白浦に至り、山白神社の拝を終わると、亭主代御師船に来たり、鳥喰式滞りなく相済み、めでたき由を述べ、折重に角樽を添えて出し、祝意を表する習いである。」

右文中の「子鴉成長すれば、これを率いて養父崎に出でて鳥喰(とぐい)を学ばしめ、親鴉は一里余を距る大野村の大頭神社に赴き、ここに鳥喰をなして後、遠く熊野に飛行してまた還らず」の末尾にある「遠く熊野に飛行して」の部分も興味をひく。というのは、後に述べるように、紀州の熊野もまたカラスと海人の両方に関係が深いからである。

(3)御鳥喰式

ここで以上を整理すると、厳島神社における数ある神事(特殊神事)の中でも、春秋の二回行われる御島巡式が特別重要なものであること、更にその御島巡式の中でとりわけ大事なのが御鳥喰式であることが分かる。ということは、厳島神社においてはカラスが格別重視されていることになる。

ところがこの神社は周知の如く海人と極めて関係が深い。故に、カラスは海人と深い関係があるという結論が出てくるのである。

④尾張海部郡の津島神社の鳥呼神事

津島神社は、愛知県津島市神明町(旧地名は海部郡津島町向島)に鎮座する。旧国幣小社。式内社ではないが、平安時代以来の大社。ここの川祭は提灯祭・船祭・天王祭などとも呼ばれ、世に名高い。

この神社は海抜ゼロメートル地帯にある。古代の伊勢湾は神社の近くまで入りこんでいたが、神社の辺りは微高地であったようである。鎮座地「向島」の名からすると島になっていたのかもしれない。

付近からは夥しい弥生土器、近くの奥津社からは三角縁神獣鏡三枚(その中の二枚は山城の椿井大塚山古墳のものと同笵鏡)が出ているし、尾張最古の前方後円墳とされる二ッ寺神明社古墳(被葬者を海部の最高支配者とする説もある)も極めて近いことなどから、神社の付近は尾張で最も早く開けた地域であったことが考えられる。

また、この地域を流れる木曾川・揖斐川などをはじめとする諸河川や伊勢湾との地理的位置関係、あるいは津島から桑名に渡る航路を「津島渡し」と呼んでいたことなどから見て、古代のこの地域が海人と極めて関係の深かったことは確かであろう。

更に、この地域が早くから開けたこと、および海人と関係が深かったことは次の古記録からも明らかである。

★ 『和名抄』に「海部郡」の名が見える。同郡内には「海部郷」も含まれている。

★ 『天神本紀』に「天背斗女命は尾張中島海部直等祖」とある。

「中島」の地名は「和名抄」にも「中島郡」と見え、海部郡のすぐ北に接している。ここには尾張氏の祖を祀ったとされる尾張国一宮の真清田(ますみだ)神社が鎮座しているし 、国府宮・国府祉などもある。

★ 『 古事記』に、崇神天皇の妃として「尾張連の祖、意富阿麻比売(オホアマヒメ) 」の名が見える。 この「阿麻」 は海部に関わる可能性がある。女性首長と思われるが、海人は女神・女性首長などと関係が深いという側面を持つ点からしてもつじつまが合っている。

以上の諸点から見て、津島神社の鎮座する海部郡を中心とする地域が古代の海人と関係が深かったことは確かと思えるが、この神社でも「海人」とセットになっていると考えられる「カラス」に関わる「鳥呼神事」が行われているのである。以下は津島神社の社務所で見せて頂いた「鳥呼神事」に関する古記録の要旨である。

★「烏呼神事。張州雑志には屯倉(みやけ)供祭(くさい)と呼び、恒例正月二十六日に執行する。中島郡平和町三宅の里が神供をもたらし、三宅の神職・工女・里人が奉仕する。三宅の里から神供を献じる縁由は定かでない。古来三宅の天王社は津島神社の古殿地だからとする説もあるが、確証はない。式中に神供の粢(しとぎ)(赤飯)を本殿および八柱社の屋根上に『ホーホー』 と言いながら投げて烏に与える所作がある。烏呼神事と呼ぶ所以である。だが、その縁由は明らかでない。」

右記中の「三宅」の地は、「和名抄」にも「尾張国中島郡三宅郷」と見えているが、吉田東伍氏の著『大日本地名辞書』の「中島郡三宅郷」の項には、次の如き記事が載せられている(要旨)。

★ 三宅村に鎮座する生桑(いくは)神社は、新撰姓氏録に的(いくは)の臣は建内宿祢男、葛城襲津彦命の後なりとあるから、紀氏の祖神を祀ったものか。一方、津島神社の摂社の弥五郎殿の社は、堀田弥五郎がその祖神(建内宿祢)を祀ったものというから、おそらくは三宅の生桑の神を勧請したものであろう。また、津島神社は、はじめ三宅にあったが、洪水で流れたので津島の地に移されたというが、実否は明らかでない。だが、今も三宅の天王社は津島の元宮だと言い伝えている。」

以上を整理すれば、津島神社の「烏呼の神事」に、いまひとつ確かでないにしても、その元宮の地とされる三宅の人たちが深く関わっていることは、この神事の起こり、換言すれば、津島神社の神とカラスの関わりが古に遡る可能性が大きいと考え得ると同時に、古にあってはこの神事がこの神社にとって決して付け足し的な儀式でなく、重要なものであったことの証拠だと言えるのではなかろうか。しかも、この神社の辺りは前記の如く海人と極めて関係が深い。故に、ここでも海人とカラスはセットになっているとすることができよう。

⑤熱田神宮における鳥喰の儀

熱田神宮が、その位置からしても海、ひいては海人と関係が深いと考えられることは説明の要はなかろう。では、カラスとの関係はどうかというに、ここにも「鳥喰の神事」があるのである。

以下は、熱田神宮宮庁発行の『熱田神宮』 と題する書、および神宮所属の研究員の方から承った話などから知り得た「鳥喰の神事」の要旨である。

★ 「摂社の御田神社(式内社)では、この社の祈年祭・新嘗祭の時に奉る神饌は、先ず鳥に食べさせる信仰がある。即ち、ホーホーと鳥を呼びながら神饌の御供(粢団子)を土用殿(どようでん)の屋根の上に投げ上げる。それを三度繰り返す。昔は烏が来て御供を食べなければ、祭典が行われなかったという。古記録には『烏喰。厨家以粢伝祝長、又祝一人相添、至大宮白洲、以粢与烏。烏不食者、不始神事。』 と見えている。

なお、右の土用殿は、現在は本宮の御垣の外に位置しているが、昔は本殿の東に相並んで鎮座せられ、神宮の御神体の御剣を奉安した御殿である。」

右に見るように、「土用殿」は神宮にとって極めて重要な建物であるが、吉田東伍氏の『大日本地名辞書』 の「熱田神宮」の項には、次の如く記されている(要点)。

(4)熱田神宮宮域図

(5)土用殿

御剣を奉安した御殿で、本殿の東に相並んで鎮座せられていた。

いまの神楽殿の東北隅がその址地である。様式は宝庫造、俗に井楼組(せいろうぐみ)の造で、桁行一間四尺四分、梁間三尺五寸五分、屋根切妻桧皮葺で箱棟であった。永正十四年(1517)将軍足利義稙の造営と伝え、天文十一年(1542)修造せられている。なお昭和四十六年古式のままにもとの地に復元せられた。

★ 「神宮の神殿二宇、東西に相並ぶ。土用殿東にあり、神剣を鎮奉る。正殿西にあり、後世四座の神を配奉る。号て大宮五座という〔国内帳集説〕 。吊略)按ずるに、四神を相殿とせしこと、その始め詳らかならず。本社所蔵承和十四年(八四七年)文書に神体五躯とあるによらば、承和以前より然ること著明し、天照大御神・素盞鳴尊・日本武尊・宮簀媛命・建稲種命五座の神、相殿に坐す。これを正殿と称して西方にまし、神剣は土用殿と称して、東方にませりという。」

以上から、土用殿が熱田神宮において如何に重要な、というよりか最も重要な御殿であったかが知られるであろう。ところが、「鳥喰の儀」は摂社の御田神社に関わる神事ではあるが、その粢団子を投げ上げるのが土用殿の屋根なのである。ということは、「鳥喰の儀」が、換言すればカラスが土用殿に何らかの関わりを持っていることになる。だが、土用殿は建物であり、そのものが信仰の対象ではない。はっきり言えば、カラスが関係しているのは、その中に祭られている御神体そのものである可能性が考えられるわけである。

一つの仮説は・カラスは本来、熱田の神の御崎(みさき)であったのかもしれないということである。これまで見てきた厳島神社や津島神社におけるカラスも、古にあっては同じように御前であった可能性が考えられる。

⑥備前国一宮の吉備津彦神社の霊烏

カラスと海人が深い関係にあると考えられる証拠は、備前国の一宮吉備津彦神社にも見られる。当社の社務所が発行した『吉備津彦神社史料』 の中に「備前州一宮密記」という文書が収められている。これは当社の正殿をはじめ摂社・末社などの祭神すべてをまとめたものである。その中に「八島殿」と題して次の如き記事が見える。

★ 「八島殿。本壇之内有石。称神座。備供之時、先備八島殿。而後、献正宮。即是社例伝習也。備八島殿之時、霊鳥来彼石上、啄備供。是為八島之宦者故也。」

これからすると、この神社では以下のことが「社例伝習」とされていたことが分かる。

(1)お供えをする時は正宮より八島殿の方を先にすること。

(2)八島殿の神座は石だが、お供えはその石の上に置くこと。

(3)霊鳥が来て、石の上のお供えを啄むこと。

更に、同じ「吉備津彦神社史料」の中に収められている「神前供物下方書附」(元禄十六年癸未五月朔日、御神前御備物下方書附)にも八志摩殿(やしまでん)に関して次の如き記事が見える。

★ 「忽而本社御膳ヲ備ル時、八志摩殿とて本社之地内ニ而御供ヲ備祭、霊烏也。」

その他、八島殿は「岡山県通史」にも記載されている。即ち、吉備津彦神社の「古代御社図」と題する境内図に、「御包丁人八島殿」として位置が記入されているし、「二間三間こけらぶき也」との説明も加えられている。なおまた、前掲「備前州一宮密記」に記されている「八島殿。本壇之内有石。称神座。云々。」の「石」は、桜谷の傍らに現存している。それは高さ約1m・横巾約3m・奥行き約1mの自然の岩である。

以上から、この神社でカラスが重んじられていたことは間違いないと言えよう。

ところが、この神社は海人との関係が極めて深いのである。

それは一口に言えば、この神社の神体山である吉備の中山が吉備の海人の一大根拠地であったと考えられることである。

そう考えられる証拠は多々あるが、この事に関しては既刊『古代日本と海人』(大和書房)の中で詳しく述べたのでここでは簡単に触れるに止めたい。

例えば、この神社に伝わる特殊神事「お幡祭り」のお幡が船の帆をかたどったものであること・明治時代まではこの神社の神池が児島湾と舟で結ぼれていたこと・吉備の中山の麓に吉備津という津地名のあること・吉備の中山の頂きには矢藤治山弥生墳丘墓(楯築弥生墳丘墓よりやや後のもの)および吉備中山茶臼山古墳(吉備地域における最古の前方後円墳)があるが、両者は共に児島湾がよく見える位置にあるので、当時の海人の首長墓と考えられることなどである。

以上を整理すると、吉備津彦神社、および吉備の中山を中心とする地域にあっても、海人とカラスがセットになっていたと言えるのではなかろうか。

(6)備前一宮吉備津彦神社の八島殿の神座の岩。この岩の上に霊鳥に供える供物を置いた。

⑦紀州熊野新宮のオカラス

熊野新宮大社から出ている牛王(ごおう)神璽(しんじ)は、周知のように、何羽もの「カラス」を組み合わで図案化した「カラス」文字を刷ったお符で、「オカラス」とも呼ばれている。このお符は新宮だけでなく、那智大社や本宮大社からも出されている。この地域では、カラスは熊野権現のお使いとされているのである。

更に、記紀に出てくる「ヤタガラス」もまた熊野においてのことである。一方、熊野の新宮の辺りが、古来、海人の根拠地として知られていることは説明不要であろう。したがって、ここでもカラスと海人はセットになっていると言い得る。

(7)速王大社「熊野牛王」

⑧塩飽本島の木烏神社

香川県丸亀市の北に位置する塩飽本島は、瀬戸大橋からもよく見えるが、この島が古来海人の大根拠地であったことは周知のことである。

ところが、この島にカラスを祭った「木烏神社」が鎮座しているのである。伝承によれば、日本武尊が筑紫に向かう途中、濃い霧で船が立往生した時、カラスが水先案内したという。そのカラスを祀ったのが木鳥神社である。ここでもカラスと海人はセットになっている。

⑨天皇と海人とカラス

以上、いくつかの例を挙げて、カラスが海人と関係深いことを述べた。ここで、最初の疑問に戻る。 それは、「なにゆえに烏がそうした重要な役割を果たす象徴として採用されたのかは、残念ながらよくわからない。」という天皇の即位式に用いられる「銅烏幢」に関する橋本氏の疑問であった。

この疑問は、換言すれば、「カラスと天皇の間に何か特別な関係があるのではないか」ということになる。結論から言えば、筆者は、カラスと古代の天皇は関係が深かったと考えているものである。

ところで、これまで見てきたようにカラスは海人とセットになっている。したがって、カラスと天皇が関係深いことを証明するには、天皇が海人と関係深いことが証明できればよいことになる。つまり、天皇とカラスが直接結びつかないとすれば、両者の間に海人を入れて考えればよいということである。海人は天皇とカラスの共通項だと言ってもよい。

もっとも、天皇とカラスが直接結び付く証拠があれば、それが最上であることは言うまでもない。その代表は、誰もがすぐ思い浮かべるヤタガラスであろう。

橋本義則氏も前掲文の中で、「銅烏幢のカラスをヤタガラスとする記録もある」と述べておられる。だが、これは、カラス中での最高位を与えられているヤタガラスの知識が先にあって、後から銅烏幢をそれに結びつけて解釈したものに過ぎない。また、前記の厳島神社の鎮座に関する伝承の中に出てくるカラスもヤタガラスだとされるが、これも、海人たちの間に古から厳島に関わるカラスの伝承があったが、そのカラスが後に最高位のヤタガラスに結びつけられたものと考えられる。何れにしても、これらの説や伝承は記紀編纂以後のものとしてよいと思われる。

だが、記紀にヤタガラスが出てくること自体は重要である。

このカラスは相当重要な役目をするが、この場合、神武天皇のガイド役はスズメとかトビとか、あるいはサルとかシカとかでなく、なぜカラスなのであろうか。ニニギノミコトを案内したのがサルタビコだったので、話に変化をつけるために今度はカラスにしたのだろうか。記紀には金色のトビが出てきて神武天皇を助ける話もあるが、これはガイド役ではない。

ここでは「ガイド」という点が大切なのである。

神武天皇のガイドにカラスが出てくる理由は、一応、次の如く考えられる。それは、古代中国の思想にあってはカラスは太陽の中にいるからである。ヤタガラスは神武天皇が道に迷った時に高天原から派遣されたことになっているが、高天原にいる天照大神は太陽とされているから、高天原からカラスが派遣されることは中国の思想と話が合う。記紀の編者は既にこのことを知っていたのであろう。

だが、ここで注意せねばならない点は、中国思想における太陽の中のカラスにはガイドの性質はないことである。だが、ヤ夕ガラスはガイドである。では、カラスをガイドとする思想はどこから出てきたものであろうか。

記紀に出てくるヤ夕ガラスは陸地、それも山中のガイドである。だが、海上で陸地の方向が分からなくなった時、カラスをガイドとして用いたのは海人であったはずである。そうだとすれば、神武天皇に協力していたのは海人、少なくとも海人の思想を持った人たちではなかったかということになってくる。

記紀には、ニニギノミコト(天皇の先祖)は高天原から日本列島に降りて来たと記されている。その時のガイドはサルタビコであったが、これは「サル」だかち、やはり陸地とか山とかのガイドだと思いやすい。しかし、高天原という天空のような所から人が降りてくることは事実ではなかろう。日本列島は周囲を海で囲まれているから、ニニギノミコトは海外のどこからか舟でやって来たと考えるのが自然である。そうだとすれば、そのガイドをしたサル夕ビコは優秀な海人の頭目に違いない。筆者は、ニニギノミコトの出発地は長江下流地域であり、その到着地は鹿児島県のカササノミサキだと推測している(この点の詳細は、前掲『古代日本と海人』を参照されたい)。

これと同様に、一般に人は、ヤタガラスも山中のガイドだから、陸地に属するものと思い込みやすいのではなかろうか。

少なくとも、それが海に関わるものだという発想をしにくいのではなかろうか。しかし、日向から発した神武天皇の東進は、海人の協力を抜きにしては考えられない。筆者は、その海人は、隼人と吉備の海人だと推理している(この点の詳細も、前掲『古代日本と海人』を参照されたい)。ということは、熊野に上陸して以後も、神武天皇の軍勢には海人、少なくとも海人と同じ思想・信仰を持った人たちが多く所属していたことになる。その故に、そこに「カラスをガイドにする」という思想・信仰に関わるヤタガラスが登場してきたものではなかろうか。

以上要するに、天皇の祖先は、本来、海人と関係が深く、その故にガイドとしてのカラスと関係が深かったと考えられるのである。

更に筆者は、応神天皇もまた長江下流地域から発して鹿児島の大隅に渡来し、その後、隼人と吉備の海人に支持されて、宇佐を経て瀬戸内を東進し、吉備に根拠を置いた上で、河内に前進基地を設けたものと推測している。大阪市東淀川区大隅(応神天皇の大隅宮の所在地)や住吉の地は、応神天皇に従属する海人たちの根拠地であったと思わわる。そして、この天皇の没後、その子孫(履中・反正・允恭天皇)の時代に大和盆地に入ったものと推理している(以上の詳細も、前掲『古代日本と海人』 を参照されたい)。つまり、古代史の中で極めて大きなウェイトを持つ応神天皇もまた、海人と極めて深い関係があったというわけである。ということは、古代史の中で大きなウェイトを持つ神武・応神の両天皇ともに海人に極めて深い関わりを持っていることになる。そうだとすれば、古代の天皇家の中に、更には天皇家を中心とする勢力の中に海人の思想・信仰が入り込んだ可能性は充分あると考えてよいのではなかろうか。

その傍証の一つとして、記紀の中に出てくる歌謡には海人・水人の知識に基づくものが多数みられることも挙げられる。

加えるに、古代の交通・運搬にあっては、陸の遣路よりも海路や河川の方が重要であったことは明らかだが、そうした面からも、天皇が列島を統一支配するためにも、更には朝鮮半島との連絡のためにも、海人は極めて重要な存在であったことは確かである。そのような一般的な観点からしても、海人は天皇や支配者にとって大切であった。

⑩結び

ここで結論にはいるが、前記の各神社、特に厳島神社や熱田神宮などに伝わるカラスに関わる神事からすると、古代の海人たちは、カラスを自分たちが崇める神の「御前(みさき)」として考えていた可能性が大きいと思われる。御前は神の先払い・前駆である。これまで問題にしてきた「ガイド」は御前と似ている。ヤタガラスを神武天皇の御前と見ることもできるであろう。

そして、このように考えることは、最初に掲げた橋本義則氏の所説に矛盾しないばかりか、或る部分では一致しているとも言える。即ち、今必要とする部分をもう一度掲げれば次の如くであった。

★ 「中国の黄麟の旗が皇帝を象徴したのとは違って、烏形幢は天皇を象徴したものではないと考えられる節がある。それは、まず、他の宝幢が朝廷に向けて建てられたと考えられるのに、この烏形幢だけは天皇の方向に向けて建てられた点にある。云々 。」

以上で注意すべき点は、「中国の黄麟とは異なり、カラスは天皇を象徴したものではない」ということである。しかし、天皇の象徴でないにもかかわらず、鳥形幢、言い換えればカラスは即位式の場において極めてというよりか、見方にもよるが、最も重要な存在として扱われているのである。橋本氏も、そこのところが「わからない」とされたのであった。してみると、この疑問に対する正解は、古代にあっては「カラスは天皇の御前」と考えられていたとする以外にないのではなかろうか。

くどいようだが、銅烏幢のカラスを直接ヤタガラスに結びつけてみても、説得力のある解答は得られないであろう。

「海人」を「天皇」と「カラス」の共通項とする考え方が当を得ているのではなかろうかと思うものである。

(付記)ヒキガエル

以上の論をいくらかでも補強するものとして「ヒキガエル」がある。結論から言えば、「ヒキガエル」と「カラス」はセットになっていると考えられるからである。ヒキガエルは、『和名抄』 には「蟾蜍」と表記され、次の如き説明が加えられている。

★「蟾蜍。兼名苑注云蟾蜍。(中略)和名、比木。似蝦蟇而大、陸居者也。」

文中の[比木」が「ヒキ」である。平凡社の百科事典の「ヒキガエル」の項にも「蟾蜍」と表記し、ガマの一種であり、皮膚にイボが多く、そこから出る毒液には強心作用があること、筑波山で代表されるガマノアブラもこの分泌液から造ると説明してある。また、「ガマ」の項を見ると、「蝦蟇」と表記され、俗に「ヒキガエル」と呼ばれているとある。そして、次の如き古記録が紹介してある。

★ 太宰府言。肥後国八代郡正倉院北畔、蝦蟇陳列広可七丈、云々 。」(『続日本紀』 二九)

★ 「蝦蟇二萬許、(中略)従難波市南道、南行池列可三町、云々 。」(『続日本紀』 三八摂津職言)

★ 「蟾蜍千歳すれば、頭上に角あり、腹下丹書あり、名けて肉芝という。能く山精を食う。人得て、これを食う。仙術家取りて用ゆべし。以て霧を起こし雨を祈り兵を辟け自ら縛を解く。云々。」(『抱朴子』)

こうして見ると、日本でも中国でも、古代人は(ヒキガエル」に何か霊的なものを感じていたように思えてくる。忍者も「ヒキガエル」に化ける。特に、『抱朴子』 などに書かれているところから察すると、「ヒキガエル」は道教と関係があるのかもしれない。

更に、[古事記]にも、次の如き記事が見える。

★ 「大国主命、出雲のミホのみさきに坐す時、波の穂より天のカガミの船に乗りて、ヒムシの皮を内剥ぎに剥ぎ、衣服にして、より来る神あり。ここにその名を問ひたまへども答へず。また、所従の諸の神に問ひたまへども、皆『知らず』 と申す。ここにタニグクまをさく、『こはタエビコぞ必ず知所りたらむ]とまをせば、即ちクエビコを召して問ひたまふ時、『こはカムムスヒの神の御子スクナビコナの神ぞ』 と答へまをしき。云々。」

文中の「クエビコ」は「カカシ」である。大国主命の周囲の誰もが知らないことを知っていたのは「カカシ」だが、「カカシ」が何でも知っているということを知っていたのは「タニグク」だということになる。ところが「タニグク」は「ヒキガエル」なのである。その意味に関して、ある学者は「谷を潜ることからの命名」だとしている。それにしても「ヒキガエル」は何か不思議な力を持っている。

また、文中のスクナビコナは、大国主命と協力して国を作り堅めた後、「常世国」に行ってしまったというが、この「常世国」も長江下流地域の可能性が大きい。そこには道教の大霊地「茅山」もある。ところが「カカシ」も南方地域と関係が深いと言われる。だから「カカシ」が、自分の故郷と同じ辺りに関係を持つスクナビコナを知っていたのかもしれない。そしてまた、「カカシ」のことを知っている唯一の存在であった「ヒキガエル」もその辺りと関係があるのではないかと思えてくるのである。

出雲の辺りが、対馬海流によって、長江下流地域と結ばれていたと推理できる証拠は、この他にも数多ぐ挙げることが可能である。

伊勢の地主神は興玉(おきたま)神とされている。この神を祀る興玉神社の鎮座している二見では「カエル」の置物を売っている。それは「カエル」が興玉神(サルタビコ)の使いとされているからである。そのサルタビコはニニギノミコトを長江下流地域からカササノミサキへ案内した隼人の海人であり、彼の根拠地は伊勢にあったと推理される(詳細は「古代日本と海人」を参照されたい)。

どうも「カエル」は長江下流地域の何かにつながっているように思える。同じ長江下流域の馬王堆漢墓の帛画にも、太陽の中には「カラス」がいるが、月の中には「ヒキガエル」が描かれている。

紀州熊野の新宮大社が出しておられる牛王(ごおう)神璽は、周知のように、何羽もの「カラス」を組み合わせて図案化した「カラス」文字を刷ったお符で、「オカラス」とも呼ばれている。ヤタガラスは熊野権現の使いとされているのである。

「熊野権現御垂迹縁起」によれば、熊野速玉大社(新宮)の神は、最初に、新宮の南に位置する「神蔵峰」(神倉山)に降りたと伝えられているが、この山に鎮座する神倉神社のご神体が山上の「ゴトビキ岩」で、この岩がイワクラであることは周知のことである。この岩の根元からは銅鐸が出土しているから、ここでの祭りは弥生まで遡ることができると考えられる。

また、この神社の祭神は「高倉下命(たかくらじのみこと)」だが、記紀によれば、イワレビコノミコトをはじめ軍兵全員が大熊の毒気に触れて気を失った時、「高倉下命(たかくらじのみこと)」が太刀を献上したので、ミコトはその太刀で熊野の荒ぶる神を切り倒すことができ、軍兵たちも正気に返ったという。そして、その太刀は高天原から下されたもので、その名はフツノミタマと言い、後に石上神宮に祀られたということも記紀に記されている。

また、『日本書紀』 のみだが、イワレビコノミコトが熊野の「天磐盾(あめのいわだて)に登ったと記している。通説では、この「天磐盾(あめのいわだて)」とは「神倉山」のこととされている。ここで大切なことは、なぜイワレビコミコトがこの山に登ったかである。それは、彼に協力していたのは海人たちであったはずだが、海上からはっきり見える「ゴトビキ岩」は海人たちの恰好の目当てであり、そのため彼らに崇敬されていたからだと推測して間違いあるまい。

ところが、「ゴトビキ岩」の「ゴトビキ」とは「ヒキガエル」のことで、熊野の北に当たる吉野でもゴトビキと呼んでいる。「ビキ」が「ヒキ」である。こうなると、熊野では「カラス」と「ヒキガエル」がセットになっていることになる。馬王堆でも「カラス」は太陽の中、「ヒキガエル」は月の中にいて、両者はセットになっている。

「カラス」は海人や長江下流地域と関係が深い。神武天皇は隼人が出発地だが、その先祖のニニギノミコトは長江下流地域から渡来したと推理される。加えるに、熊野の辺りには徐福の遺跡もある。中国の大学の或る先生は「徐福は神武天皇だ」と言っておられる。また、観音信仰の面では、熊野の浜は長江河口の舟山列島に通じていると言う。また、吉備真備の船も長江下流から出て隼人まで帰ったが、そこから流されて熊野の岸に漂着している。あれこれ考えていると、「ヒキガエル」は、いよいよその怪しげな魅力を増してくるのである。

(古代思想研究者)

古代日本における冬至の日の出線(その1)

2012/10/13 格納先:古代日本における冬至の日の出線(その1)

古代日本における冬至の日の出線(その1)

『東アジアの古代文化』(第77号'93年秋)大和書房

はじめに

① 「史記封禅書」と「漢書郊祀志」

② 冬至の祀りと祭天の方法

③ 交野(かたの)における天神の祀り

④ 天神を祀った場所の候補地

⑤ 神体山を中心に据える

⑥ 百済王神社の丘陵と冬至の線

⑦ まとめ

(補注1)

(補注2)

はじめに

回教圏を別にすると、暦における年初におよそ三種がある。「冬至」の日を一月一日とする暦、「立春」の日を一月一日とする暦、および「割礼(かつれい)」の日を一月一日とする暦の三者である。

この中で、わが国も含めて今日の世界で最も広く使用されているのは、「割礼年初暦」である。実は筆者も、本論にとりかかるまでは割礼年初暦は知らなかった(未尾の補注1を参照されたい)。

さて、本論は冬至が主題だが、冬至は古くから「太陽復活の日」として知られており、古代中国でも、ローマでも非常に重視されていた。クリスマスも本来は冬至の日であった(これも未尾の補注1を参照)。わが国の新嘗(にいなめ)祭も古くは冬至に行われたようである。

今でも黒住教は冬至の日の出を最重視している。

また、大きな薬品会社の集まっている大阪の道修町では神農(じんのう)の祭を行なっているが、その祭日は冬至である。神農は古代中国の王で、自ら色々な草をなめて薬草を発見したため、古来医薬の祖と仰がれている人である。何れにしても冬至は、世界各地において古くから重要な日であったといえよう。一方、「続日本紀」に、「桓武天皇が天神を祀った」という記事がある。そして、その場所は河内国の「交野(かたの)」だと記されているが、現在のところ「交野のどこか」が解明されていない。いくつかの候補地はあるのだが、何れも確証がない。

本論では、冬至の日の出の線(真東から三十度南へよった線)に焦点を当てるという観点から、桓武天皇が天神を祀った場所を追求すると共に、古代日本の各地における冬至の祭祀にも言及してみることにしたい。

①「史記封禅書」と「漢書郊祀志」

古代中国における祭祀の様子を知る有力な手掛かりは、『史記封禅(ほうぜん)書』と『漢書郊祀(こうし)志』である。史記は、黄帝から前漢の武帝までの歴史で、前漢の司馬遷(しばせん)が著した史書だが、その中に「封禅書」と題する部分があり、ここに祭祀の様子を記している。

また、史記と並んで名高い漢書は、後漢の班固(はんこ)の著で、これは前漢の歴史である。その中の「郊祀志」と名付けられた部分に祭祀の様子が記されている。故に、これらの書を調べれば古代中国の祭祀のありかたが分かることになる。

司馬遷(前一四五頃から前九三年)は、前漢の武帝と同時代の人。武帝は朝鮮半島に楽浪郡などを置いた。当時の日本列島は弥生前期の終わりから中期の初めにかけての頃で、楽浪郡などから色々な影響を受けていた。また、班固(三二から九二年)は弥生中期後半の人で、奴(な)国王が国王が光武帝から金印を貰った頃の人だと言ってもよい。したがって、「封禅書」、「郊祀志」の記事は古代日本における祭祀のあり方を知る上で大切な手掛かりになると言えよう。

②冬至の祀りと祭天の方法

「封禅書」や「郊祀志」には、「天子が冬至に天を祀り、夏至に地を祀り」などの記事が多く見える。 こうした祀りは天子が行う極めて重要なものであった。

その他、「天は円丘で祀り、地は方沢で祀る」などとも記されている。そして、天を祀るには「柴を燃やした」のであり、地を祀るには「犠牲を土中に埋めた」のであり、川を祀るには「犠牲を水に沈めた」のである。

少々 長くなるが、論を進める上で大切なので、「封禅書」や「郊祀志」に見える祭天に関する主な記事を列挙してみれば、以下の如くである。

1・「周官(しゅうかん)に日く。冬の日至に天を南郊に祀り、長日に至るを迎う。夏の日至に地祇を祭る。皆、舞楽を用う。」

これは「封禅書」の記事。「周官」は「周礼」。周王朝の時に、冬至には天を祀り、夏至には地を祭っていたことが分かる。天の祀りは都の「南郊」で行ったこと、その目的の一つが「長日に至るを迎う」であったこと、天地の祭祀に「舞楽」が伴っていたことなども分かる。

2・「天は陰を好む。これを祀るに必ず高山の下小山の上に於いてす。命(なづ)けて畤(じ)という。地は陽を貴ぶ。これを祭るには必ず沢中の円丘に於いてすという。」

これも「封禅書」の記事。この祭祀は斉(せい)国のもの。この国は春秋戦国時代を通して山東半島にあり、この国の祭祀が秦の始皇帝や前漢の武帝などの祭祀に大きな影響を与えたとされている。天は陽であるため「陰を好む」。「畤」は天を祭るのに山の麓に築いた祭壇。地は陰であるので「陽を貴ぶ」。「沢中の円丘」は池とか沼の中、或いはそれらのほとりの円丘。地は後には沢中の方丘で祀ったが、ここでは円丘。

3・「雍(よう)に郊(こう)し、一角の獣を獲たり。麟(りん)の如く然り。畤ごとに「牛を加え、以て燎(や)く。」

これも「封禅書」の記事。文の主語は前漢の武帝。「郊し」は天を祀ったのだが、その時、めでたい「一角の獣」を獲た。「畤」は五ツあるので、「畤ごと」に犠牲の「牛」を一頭ずつ増やした。 「畤」は2に見える。「燎(や)く」は天を祀る方法で柴を燃やすこと。即ち、その煙や香りを空(天)へ上げる。

4・「今年、宝鼎を得たり。その冬辛巳朔旦(さくたん)は冬至なり。黄帝の時と等し。(中略)黄帝、宝鼎・神策を得たり。この歳己酉朔旦は冬至なり。天の紀を得たり。終わりて復た始まる。」

これも「封禅書」の記事。(中略)より前の部分は公孫卿という人の言葉。それより後の部分は鬼臾區という人の言葉。

両者とも天を祀ることを説いている。「朔旦」は朔(ついたち)。即ち、この日は十一月一日。十一月一日が冬至と重なる場合は特にめでたいとされた。「黄帝の時」にも同じことがあり、しかも「宝鼎」を得たのも黄帝の時と同じであると言っている。

5・「十一月辛巳朔旦冬至の昧爽(まいそう)、天子始めて郊して太一(たいいつ)を拝す。」

これは前項に続く記事。「昧爽」は夜の明け方。「太一」は天神。この神は後に道教の最高神となった。冬至に天を祀るのは、夜明けであることも要注意。

6・「柴を泰壇(たいだん)に燔(や)くは天を祭るなり。泰折(たいせつ)に?埋(えいまい)するは、地を祭るなり。」

これは「郊祀志」に引かれている「礼記」の記事。「泰壇」は天を祀る時の円い祭壇。その上で柴を燃やす。3にも柴を燃やす記事があった。「泰折」は大折とも書き、地を祭るための方形の祭壇。

「?埋」は埋める意。即ち、犠牲の牛などを「泰折」の土中に埋める。 「燔」は「肉を燎(や)く」ことで、「あぶる」の意もある。

天を祀る時は犠牲をあぶり焼いたことが考えられる。というのは、地を祭る時は犠牲を土中に埋めたのであり、川を祭る時は犠牲を川中に沈めたり川岸に埋めるなどの方法がとられていたからである。注意すべき点は、地の場合も川の場合も、犠牲はそれぞれの方法で処理されていることである。換言すれば、儀式の終わった時、そこに犠牲の姿は存在しないのである。したがって、天に捧げられた犠牲も、祭壇の上であぶって焼いてしまい、その煙や香りを天へ昇らせたのであり、それが犠牲を天に供える方法なのである。「柴を泰壇に燔く」は、単に柴を燃やしたものではあるまい。古代人のやり方は即物的であったと言えよう。

7・「冬の日至に地上の円丘においてこれを奏す。もし楽(がく)六変すれば、則ち天神皆な降る。夏の日至に沢中の方丘においてこれを奏す。もし楽八変すれば則ち地示(ちぎ)皆な出づ。」

これも「郊祀志」の 記事。内容は、後に新王朝を建てた王莽(おうもう)が「周礼」にある記録をひいて漢の皇帝に対して話しているのである。天の神は上から下りてくる。地の神は土中から出てくると考えられていたことが分かる。

以上は古代中国の記録だが、現在も北京には天壇と地壇がある。今は公園になっているが、この両者は、明王朝の永楽帝以来、清王朝の終りまでの約五百年間にわたって歴代の皇帝が冬至には天を、夏至には地を祀った場所である。

天壇は石造の三層の円丘。地壇は沢の中に二層の方丘が設けられている。円丘の天壇と地壇の方丘をヒントにして前方後円墳の謎を解こうとする人もいる。また、わが国でも、修験道で護摩を焚く。室内でも焚くが室外でも焚く。修験道の祖とされる役小角(えんのおづぬ)は柴を燃やして天を祀ったものと考えられる。修験道で護摩を焚くのは山中で獣害から逃れるために始まったとする人もいるが、見当外れではなかろうか。わが国では、雨乞にも山頂で火を燃やす。こうした山は龍王山と呼ばれていることが多いが、煙を空に上げて天神に雨を願う意であろう。天の祀り、天への祈りは煙を空に上げるしかないようである。

③交野(かたの)における天神の祀り

さて、わが国における明確な祭天の記録は「続日本紀」と「文徳実録」に見える。桓武天皇と文徳天皇が行ったもので、場所はいずれも河内国の交野である。桓武天皇は延暦四年と延暦六年の二回、天神の祀りを行っている。

なお、ここにいう交野は現在の大阪府北部の枚方(ひらかた)市・交野市の辺りのことで、今の交野市よりもずっと広い地域を指す。「続日本紀」の記事は以下の如くである。

「延暦四年(中略)十一月(中略)壬寅。天神を交野の柏原に祀る。宿?(しゅくとう)が賽(さい)してなり。」

「壬寅」は十日、即ち十一月十日。「宿?を賽して」の意味は不明とされている(筆者の考えは後に述べる)。ここで問題は二つある。一つは祀りを行った場所がなぜ交野なのかという点。二つめは祀りの場所は交野のどこかという点。(これらに関しても後述)。

「延暦六年(中略)十一月甲寅。天神を交野に祀る。その祭文に日く。(中略)敢て昭(あきら)かに昊天(こうてん)上帝に告ぐ。 (中略)方今大明(たいめい)南至(なんし)。長(ちよ)?うき初めて昇る。敬て燔祀(はんし)の義を采り(中略)謹て玉帛(ぎょくはく)、犠斎(ぎせい)、粢盛(しせい)の庶品を以て、この?燎(いんりょう)に備え、云々 。」

「甲寅」は五日で、十一月五日。「昊天」は空、「上帝」は神、「周礼」に「昊天上帝を祀る」とある。「大明」は日輪、即ち太陽。「南至」は冬至。「長?」は長い日影、それが「初めて昇る」というのだから日が長くなり始めるわけである。燔祀の「燔」の字は「柴を泰壇に燔くは天を祭るなり」(前掲6)にも見えるが、単に柴を燃やすのでなく、前述の如く、犠牲の牛をあぶり焼く意味にとるのが妥当であろう。「燔祀の義を采り」とあるから、交野での天神の祭祀も中国のそれと全く同じ内容。「玉帛」は玉と絹織物、「犠斎」は犠牲の意。交野でも犠牲が準備されているから「燔(や)」いたはずである。

「粢盛」は器に盛った粢。「?燎」の「?」は、例えば「?祀」で神を祭る意味となる。「燔」の字は、前掲の(畤 ごとに一牛を加え、以て燎(や)く」(前掲3)にも見える天を祀る時の作法。

以上に見るように、延暦四年の時も延暦六年の時も天神を祀ったのが十一月の初め頃だという点は要注意である。例えば五月だとか八月とかではない。延暦四年は「壬寅」で十日、六年は「甲寅」で五日だが、両日とも冬至の日だと考えられる。

したがって、「延暦六年、十一月甲寅。天神を交野に祀る」の記事の意味は、「桓武天皇が交野において冬至の日に天の祭祀を行った」ということになる。したがって、「延暦四年十一月、壬寅。天神を交野の柏原に祀る」の目的も冬至の祭祀であったことになる。

そうだとすれば、宿題になっている「宿?を賽(さい)してなり」については次のように推測できる。即ち、桓武天皇は中国の天子が冬至の日に行う天の祭祀を以前から一度執行してみたいと念願していたのである。それが「宿?」である。そして、いよいよ実行したのが延暦四年の祀りだということである。

延暦六年の記事に「宿?」という語が見えないのは、二度めだからである。長岡京、続いて平安京を造営したファイトある天皇である。それはまた、この天皇が長安京、ひいては中国を強く意識していた表れでもある。この天皇が中国の天子が行った天の祭祀の執行を以前から念願としていたとしても不思議はない。

更に「文徳実録」によれば文徳天皇も天の祀りを行っている。

「斎衡三年(中略)十一月(中略)今月の二十五日、河内国交野の原に、昊天の祭りせむとして、云々 。」

月はやはり十一月。場所も交野。「昊天」は前にもあったが天のこと。「二十五日」はやはり冬至だと考えられる。

④天神を祀った場所の候補地

次は、「桓武天皇が天神の祭祀を行ったのは交野のどこか」の問題に移るが、これに関する従来の候補地は三つある。

即ち、片野神社・片鉾(かたほこ)付近・交野天神社の三者である。だが、何れも説であって確証はない。筆者も現地に行ってみたが明確でない。そこで、枚方(ひらかた)市教育委員会の大竹弘之氏(考古学)を訪ねた。氏も天神の祭祀の行われた郊祀壇を、右の三候補を中心に、前々から追求しておられた様子で、筆者の質問にも熱心に応答して下さったが、結論はやはり不明であるとのことであった。

吉田東伍氏著「大日本地名辞書」の「片野神社」の項には要旨次の記事が見えている。「交野(かたの)神社は大阪府北河内郡牧村大字坂に鎮座。おそらくは、ここが桓武天皇が天神を祀った遺址であろう。式内社。河内志に郊祀壇址を片鉾にあるとするが確証はない。」と。これでみると、吉田氏は今の片野神社の地が有力な候補地と考えておられたようである。

次に、吉田氏も付言しておられるように、河内志は片鉾に郊祀壇の址があるという。郊祀壇と言えば「封禅書」・「郊祀志」に見える祭天のための壇で、それは円丘であった。そうした壇が実際に見つかれば最上であるが、残念ながら確証はない。

更に、いま一つの候補として交野天神社がある。この神社は大阪府北河内郡樟葉、別のいい方をすれば石清水八幡宮で名高い男山丘陵の南麓に鎮座していて、継体天皇の樟葉宮の旧址とも伝えられている。訪れてみたが、樹木も茂り奥床しい。「交野天神社」という名からすれば「交野における天神の祀り」に最も近い。だが、確証はない。

⑤神体山を中心に据える

話は変わるが、ある地域の古代史を考える場合の方法として、その地域の神体山を中心に据えてみるというのが筆者の持論である。即ち、先ず初めにその地域の神体山はどの山かを定め、しかる後にその山を中心にしてその地域の古代史がどのように展開されたかを考えていくのである。

例えば、大和の古代史を考える場合は、三輪山を中心に据えるわけである。筆者でなくても、有名な箸墓はこの山と深い関係があるという人はかなりいる。三輪王朝ということを唱える人もいるくらい、この山は重視されている。即ちこの山を中心に展開されたと言ってもよいのである。

同様に、伊勢地域の神体山は内宮の奥の院と言われる朝熊山である。この地域の古代史を考える時、内宮があまりにも有名なので、ややもすると内宮を中心にした考え方をしがちだが、内宮が何故そこに設けられたかを追求していくと、内宮の真東に朝熊山があることに気付くのである。

即ち、内宮は朝熊山という聖なる山(更にはそこから昇る太陽)を拝むのに適した地に設けられた神社であることに思い至るのである。

内宮がいくら古い歴史を持っているといっても、内宮が建てられる以前から朝熊山がそこにあったことは明らかである。

内宮の東にある山だから朝熊山が聖なる山として崇められるようになったのではなく、聖なる朝熊山がそこにあったから内宮がそこに設けられたのである(朝熊山に関しては後述)。

また、ここでは説明を省くが、播磨地域の神体山は書写山(西国二十七番札所円教寺が所在)であり、吉備地域の神体山は吉備の中山(麓に備前国一宮と備中国一宮が鎮座)であり、宇佐地域の神体山は御許山(宇佐神宮の奥宮)である。

以上の如く、これらの地域の古代史はこれらの聖なる山を中心に展開したと考えられるのであり、これが筆者の持論である。今、この考え方を交野(昔の交野)地域に応用すると、東に見える交野山がそれに当たる。高さは約三百メートルで、神体山として適当である。あまり高い山は神体山にはならない。また、山形の良いこと、あるいは山形に特色があることも大切である。平野から眺めて誰の目にもすぐにあれが交野山だと分からなければならない。交野山は円錐形の優れた山形をしている。

更に、その頂き、あるいは頂き近くにイワクラがあれば神体山としての条件は揃う。交野山の頂上には巨岩があり、その岩には江戸時代(寛文六年)に観音の種字(しゅじ)(約二米四角の大きな焚字)が彫りこまれている。

筆者は、これまでに各地で数百のイワクラを見たが、そうしたイフクラの中には仏の種字や仏像・菩薩像などが彫られているものもかなりの数にのぼる。例えば、笠置山の頂きにある弥勒(みろく)岩は巨大な弥勒像が線刻されていて名高い。この山にも登ってみたが、この岩もかつてのイワクラと考えて間違いないと確信した。一般に、それ以前に何の意味も持っていなかった単なる岩には誰も何も彫ろうとしないのである。それは岩の大小には関係ない。交野山の観音岩も種字が彫られた後に崇められるようになったのでなく、その岩が以前から聖なる岩(イワクラ)であったが故に江戸時代の僧によって種字が彫られたのである。

交野山の頂上に登り、観音岩の上に立って見たが、交野の平野を一望の下に眺めることができた。ということは、逆に、交野平野のどこからでもこの山頂がよく見えるということである。ある程度遠くても、観音岩そのものもまたよく見える。

古代の交野地域の人たちが交野山を神山として崇めながら暮らしていたことは間違いあるまい。

古代の人たちは、そうした神体山から昇る太陽の位置を見て、季節を知った。あの山のあそこから日が出ると種を蒔く、あそこから出るようになると田植えだなどと。これは現在でもやっている地域がある。山は水陸交通の目当てでもあったが、山から出る太陽の位置は農耕の暦でもあった。

その場合、とりわけ姿の優れた山や形の目立つ山、しかもどこからでもよく見える山が暦になったのであり、そうした山が神体山として人々 から親しみ崇められたのである。この地域の人たちにとって交野山は暦でもあったわけである。

⑥百済王神社の丘陵と冬至の線

冬至のことに戻るが、冬至の日を知るにも、当然神体山が基準にされた。この日は農耕にとってとりわけ重要な太陽復活という神聖な日である。では、交野平野のどこから見れば交野山に昇る太陽を見て今日が冬至だと分かるのか。

冬至の太陽は真東から約三度南によった所から出ることは周知のことである。

地図上で交野山から交野平野の方へ三十度の線を求めると、すぐ麓に機物(はたもの)神社がある。ここの鳥居の真上に交野山の観音岩が見えるという。筆者も見てみたが、確かに観音岩が見えた。そうした観点から、この神社が交野山を神体山としていることに注目しておられる人がいる。 だが、両者を結んだ線が冬至の日の出線になっていることはまだ誰も言っておられないようである。この神社は名からして由緒ある神社だと思え、加えて近くに神宮寺の地名もあることなどから、筆者も初めはこの神社の辺りが桓武天皇が天神を祀った場所かもしれないと考えた。

だが、更にその線を延長してみると、枚方の百済王神社(百済寺址)の丘陵(高さ約三十米)に来る。丘陵上の神社付近から交野山を見ようと試みたが、残念ながら今は家やビルが建って、ここからは交野山がうまく見えない。

そこで筆者は見当を付けて、少し離れた星ケ丘厚生年金病院の屋上(八階)に昇ってみた。果たせるかな、交野山の姿が完全にはっきりと際立って見えた。それをカメラにおさめた後、今度は真後ろを見ると百済王神社の丘陵が見えた。つまり、交野山・星ケ丘厚生年金病院・百済王神社の三者が一直線上にあることが確かめられた。ということは、以前は百済王神社から交野山がはっきり見えたということになる。

両者は地図上に引いた線では正確に三十度にならない。ほんの少し三十度より大きい。だが、それでよい。なぜならば、三百米の高さの山から日が昇るわけだから(地平線ではないから)三十度よりやや南によるのが当然ということになるからである。

以上からする結論は、「百済王神社の丘陵から見て交野山(巨大なイワクラ)にに太陽が昇る日が冬至だ」ということになる。

⑦まとめ

ここで「桓武天皇が交野で天神を祀ったが、それは交野のどこか」という問題に戻る。その答えは、「百済王神社の鎮座している丘陵」だということである。以下にそう言える根拠を整理しておく。

① 古代の中国で、天子が天を祀ったのは冬至である。ところが、延暦四年・延暦六年の天神の祭祀は、いずれも十一月の初めであり、これは何れも冬至の日だと考えて間違いない。

このことは六年の時の祭文の内容からも明らかである。

② 占代の各地域の人たちは、それぞれの神体山を中心にしながら生活を営んでいたが、交野地域における神体山は交野山であった。したがって、冬至の祀りは、この交野山から昇る太陽に向かって行われたと考えられる。

冬至の祀りは天(太陽)の祀りである。だが、その太陽はどこから出てもよいというわけではない。それは神体山から昇るものでなければならないはずである。

加えるに、古代における交野山の重要性は、この山が桓武天皇の造営した長岡京の中心軸の真南に位置しているこどからも窺える。このことは、この天皇が交野山を非常に強く意識していた証拠と言えよう。いうなれば、この山は交野の象徴なのであった。

③ 百済王神社の丘陵から見て交野山は真東から三十度の位置にある。即ち、この丘陵から見れば、冬至の朝日は丁度交野山に昇る。したがって、交野地域における冬至の祀り、換言すれば天神の祭祀は、百済王神社の丘陵で行われたと考えるのが最も妥当となる。

加えるに、桓武天皇と百済王氏との密接な関係は史上有名である(末尾の補注2)。この天皇は百済王氏の本拠、即ち百済王神社の丘陵にしばしば登ったことであろう。この天皇がこの丘陵から交野の象徴交野山に昇る太陽を冬至に拝んだとしても、換言すれば、この丘陵において「天神を祀った」としても何の不合理もない。

この丘陵は百済王氏一族がここに本拠を置く以前から、おそらくは弥生時代から、人々が交野山から昇る冬至の太陽を拝む(天を祀る)ための聖なる丘であったと思われる。そうした聖なる丘であったればこそ、百済王氏もこの丘を選んで百済王神社や百済寺を建てたのである。百済王氏は権力者である。権力者の神社や寺院は、それ以前に何でもなかった場所には入ってこない。以前から共同体の人たちが祀りを行っていた場所に後から人ってくるのであり、このことは各地の古い神社や寺院でしばしば見られるところである。

(追記)前記の片野神社・片鉾の付近・交野神社の三者の位置は、何れも交野山と三十度にはならない。ということは、冬至の祀り(天神の祀り)に適した場所とは考えにくい。また、百済王神社の位置する中宮の地は百済王氏の本拠地であり、前記の大竹弘之氏のお話では、考古学的遺物が最も豊富で、その質も高い所だとのことである。

(古代思想研究家)

(補注1)

永田久氏著「暦と占いの科学」(新潮社)には、冬至に関して要旨次の如き記事がある。

「中国では立春を年初とする考え方は漢の時代に始まる。それ以前は春は冬至からと考えられていた。一日の日照時間を基に考えると、冬至は昼が一年中で最も短く夜が最も長い。陰気が極まって、これから陽気が萌すという、陰から陽への一陽来復の日だというわけで、冬至から春が始まると考えられた。しかし、今度は気温を基に考えると、最も気温の下がる日は立春で、立春からしだいに暖かさが増して春になる。こうして、漢の時代になると、一陽来復の日として立春が年初と定められるようになった。つまり、冬至年初暦と立春年初暦があるわけである。」

「ローマでは、十二月十七日から七日間にわたって、サトウルヌス(農耕神)を讃える祭サトウルナリアを祝った。このサトウルナリアが最高潮に達する最終日が冬至に当たるように計画されていたのだが、クリスマスもまた、太陽復活の日である冬至を祝って定められた日だったからである。

聖書にある通り、三月二十五日が受胎告知の日で、キリストはそれから九カ月経って生まれた。

したがってキリストは十二月二十五日に生まれたことになり、クリスマスとしてキリストの誕生日が設けられた。この世の光りであり太陽であるキリストの誕生日というと意味をこめて、太陽神ミトラの誕生日である冬至を祝う日として定められたのである。ところが、計算上の狂いのため、現在では冬至はクリスマスと一致していない。

現在の元旦(一月一日)もクリスマス(換言すれば冬至)と関係がある。即ち、キリストはユダヤ人として生まれたため、生まれて八日目めに、アブラハムと神との契約である割礼(かつれい)を受けた。ユダヤ人にとって割礼の儀式は、神の庇護の下に未来の幸福を約束される極めて重要な儀式であった。その儀式を十二月二十五日から八日めときめ、その日を一年の始めとしたのが現在の一月一日で、それが世界各国に伝わって、現在のようになったのである。現在の年初は割礼年初と言われている。」

(補注2 )

「続日本紀」によれば、桓武天皇は延暦二年にも交野に行幸している。

「延暦二年(中略)冬十月(中略)戊午。交野に行幸す。鷹を放ちて遊獵す。」

「戊年」は十四日、即ち十月十四日。記事の概略は、桓武天皇が交野に行幸して鷹狩りをしたというもの。では、なぜ交野に行幸したのか。これに続く同書の記事を見ればその手掛かりが得られる。

「庚申。詔して、当郡今年の田租を免じ、国郡司および行宮(あんぐう)側近の高年並びに諸司の陪従せる者に、物を賜うこと各差あり。また、百済王等の行在所(あんざいしょ)に供奉せる者一両人に、階を進め爵を加う。百済寺に近江・播磨二国の正税各万千束を施し、正五位上百済王利善に従四位下、従五位百済王武鏡に正五位下、従五位下百済王元徳・百済王玄鏡に従五位上、従四位上百済王明信に正四位下、正六位上百済王真善に従五位下を授く。壬戊。車駕交野より至れり。」

「庚申」は十六日、即ち、交野に行幸した翌々日。「当郡」は交野郡。続く記事の内容を簡単に言えば、交野に住む百済王氏一族の税を軽くし、一族の氏寺に多額の寄付をし、一族の人々 の位を上げたということである。そして、「壬戊」、即ち十八日に天皇は交野を去った。交野に滞在した期間は五日間。その間の「行在所」、即ち、天皇の宿泊所は百済王氏の屋敷であった。

「延暦九年(中略)二月(中略)甲午。詔して(中略)百済王玄鏡に従四位下、従五位上百済王仁貞に正五位上(中略)正六位上百済王鏡仁に従五位下を授く。この日詔して曰く。百済王等は朕が外戚なり。」

「甲午」は二十七日。ここでも百済王氏の一族の位が上げられている。前掲の延暦二年の記事と同様、桓武天皇が百済王氏一族を非常に重んじ優遇していたことが分かる。中でも注目すべきは「百済王等は朕(ちん)が外戚なり」の部分。天皇がこうした発言をしたのは、桓武天皇の妃が多く百済王氏から出ていたことによる。

「朝鮮と古代日本文化」の中で、上田正昭氏は要旨次の如く述べておられる。

「百済からの渡来王族の中で最も有名な人が百済王敬福だが、彼の本拠が交野です。現在、枚方市に建てた百済寺の跡が遺っています。桓武天皇が長岡京を造る時に深く関係した人物に藤原継縄(右大臣)という人がいますが、その奥さんは敬福の孫にあたる百済王明信(前掲の「続日本紀」の記事に(従四位百済王明信に正四位下」と見える)という人です。明信の本拠は交野で、継縄の別荘も交野にありました。ですから、桓武天皇が行幸した時、百済王らが従っているのです。

奈良から長岡京に移ることについては、そこが水陸交通の要地だということもあるが、交野の百済王族の役割も見逃せないと思います。桓武朝の女長官で、桓武天皇の寵愛を受けた明信という人物が大きな意味を持ってきます。」

『東アジアの古代文化』(第77号'93年秋)大和書房

はじめに

① 「史記封禅書」と「漢書郊祀志」

② 冬至の祀りと祭天の方法

③ 交野(かたの)における天神の祀り

④ 天神を祀った場所の候補地

⑤ 神体山を中心に据える

⑥ 百済王神社の丘陵と冬至の線

⑦ まとめ

(補注1)

(補注2)

はじめに

回教圏を別にすると、暦における年初におよそ三種がある。「冬至」の日を一月一日とする暦、「立春」の日を一月一日とする暦、および「割礼(かつれい)」の日を一月一日とする暦の三者である。

この中で、わが国も含めて今日の世界で最も広く使用されているのは、「割礼年初暦」である。実は筆者も、本論にとりかかるまでは割礼年初暦は知らなかった(未尾の補注1を参照されたい)。

さて、本論は冬至が主題だが、冬至は古くから「太陽復活の日」として知られており、古代中国でも、ローマでも非常に重視されていた。クリスマスも本来は冬至の日であった(これも未尾の補注1を参照)。わが国の新嘗(にいなめ)祭も古くは冬至に行われたようである。

今でも黒住教は冬至の日の出を最重視している。

また、大きな薬品会社の集まっている大阪の道修町では神農(じんのう)の祭を行なっているが、その祭日は冬至である。神農は古代中国の王で、自ら色々な草をなめて薬草を発見したため、古来医薬の祖と仰がれている人である。何れにしても冬至は、世界各地において古くから重要な日であったといえよう。一方、「続日本紀」に、「桓武天皇が天神を祀った」という記事がある。そして、その場所は河内国の「交野(かたの)」だと記されているが、現在のところ「交野のどこか」が解明されていない。いくつかの候補地はあるのだが、何れも確証がない。

本論では、冬至の日の出の線(真東から三十度南へよった線)に焦点を当てるという観点から、桓武天皇が天神を祀った場所を追求すると共に、古代日本の各地における冬至の祭祀にも言及してみることにしたい。

①「史記封禅書」と「漢書郊祀志」

古代中国における祭祀の様子を知る有力な手掛かりは、『史記封禅(ほうぜん)書』と『漢書郊祀(こうし)志』である。史記は、黄帝から前漢の武帝までの歴史で、前漢の司馬遷(しばせん)が著した史書だが、その中に「封禅書」と題する部分があり、ここに祭祀の様子を記している。

また、史記と並んで名高い漢書は、後漢の班固(はんこ)の著で、これは前漢の歴史である。その中の「郊祀志」と名付けられた部分に祭祀の様子が記されている。故に、これらの書を調べれば古代中国の祭祀のありかたが分かることになる。

司馬遷(前一四五頃から前九三年)は、前漢の武帝と同時代の人。武帝は朝鮮半島に楽浪郡などを置いた。当時の日本列島は弥生前期の終わりから中期の初めにかけての頃で、楽浪郡などから色々な影響を受けていた。また、班固(三二から九二年)は弥生中期後半の人で、奴(な)国王が国王が光武帝から金印を貰った頃の人だと言ってもよい。したがって、「封禅書」、「郊祀志」の記事は古代日本における祭祀のあり方を知る上で大切な手掛かりになると言えよう。

②冬至の祀りと祭天の方法

「封禅書」や「郊祀志」には、「天子が冬至に天を祀り、夏至に地を祀り」などの記事が多く見える。 こうした祀りは天子が行う極めて重要なものであった。

その他、「天は円丘で祀り、地は方沢で祀る」などとも記されている。そして、天を祀るには「柴を燃やした」のであり、地を祀るには「犠牲を土中に埋めた」のであり、川を祀るには「犠牲を水に沈めた」のである。

少々 長くなるが、論を進める上で大切なので、「封禅書」や「郊祀志」に見える祭天に関する主な記事を列挙してみれば、以下の如くである。

1・「周官(しゅうかん)に日く。冬の日至に天を南郊に祀り、長日に至るを迎う。夏の日至に地祇を祭る。皆、舞楽を用う。」

これは「封禅書」の記事。「周官」は「周礼」。周王朝の時に、冬至には天を祀り、夏至には地を祭っていたことが分かる。天の祀りは都の「南郊」で行ったこと、その目的の一つが「長日に至るを迎う」であったこと、天地の祭祀に「舞楽」が伴っていたことなども分かる。

2・「天は陰を好む。これを祀るに必ず高山の下小山の上に於いてす。命(なづ)けて畤(じ)という。地は陽を貴ぶ。これを祭るには必ず沢中の円丘に於いてすという。」

これも「封禅書」の記事。この祭祀は斉(せい)国のもの。この国は春秋戦国時代を通して山東半島にあり、この国の祭祀が秦の始皇帝や前漢の武帝などの祭祀に大きな影響を与えたとされている。天は陽であるため「陰を好む」。「畤」は天を祭るのに山の麓に築いた祭壇。地は陰であるので「陽を貴ぶ」。「沢中の円丘」は池とか沼の中、或いはそれらのほとりの円丘。地は後には沢中の方丘で祀ったが、ここでは円丘。

3・「雍(よう)に郊(こう)し、一角の獣を獲たり。麟(りん)の如く然り。畤ごとに「牛を加え、以て燎(や)く。」

これも「封禅書」の記事。文の主語は前漢の武帝。「郊し」は天を祀ったのだが、その時、めでたい「一角の獣」を獲た。「畤」は五ツあるので、「畤ごと」に犠牲の「牛」を一頭ずつ増やした。 「畤」は2に見える。「燎(や)く」は天を祀る方法で柴を燃やすこと。即ち、その煙や香りを空(天)へ上げる。

4・「今年、宝鼎を得たり。その冬辛巳朔旦(さくたん)は冬至なり。黄帝の時と等し。(中略)黄帝、宝鼎・神策を得たり。この歳己酉朔旦は冬至なり。天の紀を得たり。終わりて復た始まる。」

これも「封禅書」の記事。(中略)より前の部分は公孫卿という人の言葉。それより後の部分は鬼臾區という人の言葉。

両者とも天を祀ることを説いている。「朔旦」は朔(ついたち)。即ち、この日は十一月一日。十一月一日が冬至と重なる場合は特にめでたいとされた。「黄帝の時」にも同じことがあり、しかも「宝鼎」を得たのも黄帝の時と同じであると言っている。

5・「十一月辛巳朔旦冬至の昧爽(まいそう)、天子始めて郊して太一(たいいつ)を拝す。」

これは前項に続く記事。「昧爽」は夜の明け方。「太一」は天神。この神は後に道教の最高神となった。冬至に天を祀るのは、夜明けであることも要注意。

6・「柴を泰壇(たいだん)に燔(や)くは天を祭るなり。泰折(たいせつ)に?埋(えいまい)するは、地を祭るなり。」

これは「郊祀志」に引かれている「礼記」の記事。「泰壇」は天を祀る時の円い祭壇。その上で柴を燃やす。3にも柴を燃やす記事があった。「泰折」は大折とも書き、地を祭るための方形の祭壇。

「?埋」は埋める意。即ち、犠牲の牛などを「泰折」の土中に埋める。 「燔」は「肉を燎(や)く」ことで、「あぶる」の意もある。

天を祀る時は犠牲をあぶり焼いたことが考えられる。というのは、地を祭る時は犠牲を土中に埋めたのであり、川を祭る時は犠牲を川中に沈めたり川岸に埋めるなどの方法がとられていたからである。注意すべき点は、地の場合も川の場合も、犠牲はそれぞれの方法で処理されていることである。換言すれば、儀式の終わった時、そこに犠牲の姿は存在しないのである。したがって、天に捧げられた犠牲も、祭壇の上であぶって焼いてしまい、その煙や香りを天へ昇らせたのであり、それが犠牲を天に供える方法なのである。「柴を泰壇に燔く」は、単に柴を燃やしたものではあるまい。古代人のやり方は即物的であったと言えよう。

7・「冬の日至に地上の円丘においてこれを奏す。もし楽(がく)六変すれば、則ち天神皆な降る。夏の日至に沢中の方丘においてこれを奏す。もし楽八変すれば則ち地示(ちぎ)皆な出づ。」

これも「郊祀志」の 記事。内容は、後に新王朝を建てた王莽(おうもう)が「周礼」にある記録をひいて漢の皇帝に対して話しているのである。天の神は上から下りてくる。地の神は土中から出てくると考えられていたことが分かる。

以上は古代中国の記録だが、現在も北京には天壇と地壇がある。今は公園になっているが、この両者は、明王朝の永楽帝以来、清王朝の終りまでの約五百年間にわたって歴代の皇帝が冬至には天を、夏至には地を祀った場所である。

天壇は石造の三層の円丘。地壇は沢の中に二層の方丘が設けられている。円丘の天壇と地壇の方丘をヒントにして前方後円墳の謎を解こうとする人もいる。また、わが国でも、修験道で護摩を焚く。室内でも焚くが室外でも焚く。修験道の祖とされる役小角(えんのおづぬ)は柴を燃やして天を祀ったものと考えられる。修験道で護摩を焚くのは山中で獣害から逃れるために始まったとする人もいるが、見当外れではなかろうか。わが国では、雨乞にも山頂で火を燃やす。こうした山は龍王山と呼ばれていることが多いが、煙を空に上げて天神に雨を願う意であろう。天の祀り、天への祈りは煙を空に上げるしかないようである。

③交野(かたの)における天神の祀り

さて、わが国における明確な祭天の記録は「続日本紀」と「文徳実録」に見える。桓武天皇と文徳天皇が行ったもので、場所はいずれも河内国の交野である。桓武天皇は延暦四年と延暦六年の二回、天神の祀りを行っている。

なお、ここにいう交野は現在の大阪府北部の枚方(ひらかた)市・交野市の辺りのことで、今の交野市よりもずっと広い地域を指す。「続日本紀」の記事は以下の如くである。

「延暦四年(中略)十一月(中略)壬寅。天神を交野の柏原に祀る。宿?(しゅくとう)が賽(さい)してなり。」

「壬寅」は十日、即ち十一月十日。「宿?を賽して」の意味は不明とされている(筆者の考えは後に述べる)。ここで問題は二つある。一つは祀りを行った場所がなぜ交野なのかという点。二つめは祀りの場所は交野のどこかという点。(これらに関しても後述)。

「延暦六年(中略)十一月甲寅。天神を交野に祀る。その祭文に日く。(中略)敢て昭(あきら)かに昊天(こうてん)上帝に告ぐ。 (中略)方今大明(たいめい)南至(なんし)。長(ちよ)?うき初めて昇る。敬て燔祀(はんし)の義を采り(中略)謹て玉帛(ぎょくはく)、犠斎(ぎせい)、粢盛(しせい)の庶品を以て、この?燎(いんりょう)に備え、云々 。」

「甲寅」は五日で、十一月五日。「昊天」は空、「上帝」は神、「周礼」に「昊天上帝を祀る」とある。「大明」は日輪、即ち太陽。「南至」は冬至。「長?」は長い日影、それが「初めて昇る」というのだから日が長くなり始めるわけである。燔祀の「燔」の字は「柴を泰壇に燔くは天を祭るなり」(前掲6)にも見えるが、単に柴を燃やすのでなく、前述の如く、犠牲の牛をあぶり焼く意味にとるのが妥当であろう。「燔祀の義を采り」とあるから、交野での天神の祭祀も中国のそれと全く同じ内容。「玉帛」は玉と絹織物、「犠斎」は犠牲の意。交野でも犠牲が準備されているから「燔(や)」いたはずである。

「粢盛」は器に盛った粢。「?燎」の「?」は、例えば「?祀」で神を祭る意味となる。「燔」の字は、前掲の(畤 ごとに一牛を加え、以て燎(や)く」(前掲3)にも見える天を祀る時の作法。

以上に見るように、延暦四年の時も延暦六年の時も天神を祀ったのが十一月の初め頃だという点は要注意である。例えば五月だとか八月とかではない。延暦四年は「壬寅」で十日、六年は「甲寅」で五日だが、両日とも冬至の日だと考えられる。

したがって、「延暦六年、十一月甲寅。天神を交野に祀る」の記事の意味は、「桓武天皇が交野において冬至の日に天の祭祀を行った」ということになる。したがって、「延暦四年十一月、壬寅。天神を交野の柏原に祀る」の目的も冬至の祭祀であったことになる。

そうだとすれば、宿題になっている「宿?を賽(さい)してなり」については次のように推測できる。即ち、桓武天皇は中国の天子が冬至の日に行う天の祭祀を以前から一度執行してみたいと念願していたのである。それが「宿?」である。そして、いよいよ実行したのが延暦四年の祀りだということである。

延暦六年の記事に「宿?」という語が見えないのは、二度めだからである。長岡京、続いて平安京を造営したファイトある天皇である。それはまた、この天皇が長安京、ひいては中国を強く意識していた表れでもある。この天皇が中国の天子が行った天の祭祀の執行を以前から念願としていたとしても不思議はない。

更に「文徳実録」によれば文徳天皇も天の祀りを行っている。

「斎衡三年(中略)十一月(中略)今月の二十五日、河内国交野の原に、昊天の祭りせむとして、云々 。」

月はやはり十一月。場所も交野。「昊天」は前にもあったが天のこと。「二十五日」はやはり冬至だと考えられる。

④天神を祀った場所の候補地

次は、「桓武天皇が天神の祭祀を行ったのは交野のどこか」の問題に移るが、これに関する従来の候補地は三つある。

即ち、片野神社・片鉾(かたほこ)付近・交野天神社の三者である。だが、何れも説であって確証はない。筆者も現地に行ってみたが明確でない。そこで、枚方(ひらかた)市教育委員会の大竹弘之氏(考古学)を訪ねた。氏も天神の祭祀の行われた郊祀壇を、右の三候補を中心に、前々から追求しておられた様子で、筆者の質問にも熱心に応答して下さったが、結論はやはり不明であるとのことであった。

吉田東伍氏著「大日本地名辞書」の「片野神社」の項には要旨次の記事が見えている。「交野(かたの)神社は大阪府北河内郡牧村大字坂に鎮座。おそらくは、ここが桓武天皇が天神を祀った遺址であろう。式内社。河内志に郊祀壇址を片鉾にあるとするが確証はない。」と。これでみると、吉田氏は今の片野神社の地が有力な候補地と考えておられたようである。

次に、吉田氏も付言しておられるように、河内志は片鉾に郊祀壇の址があるという。郊祀壇と言えば「封禅書」・「郊祀志」に見える祭天のための壇で、それは円丘であった。そうした壇が実際に見つかれば最上であるが、残念ながら確証はない。

更に、いま一つの候補として交野天神社がある。この神社は大阪府北河内郡樟葉、別のいい方をすれば石清水八幡宮で名高い男山丘陵の南麓に鎮座していて、継体天皇の樟葉宮の旧址とも伝えられている。訪れてみたが、樹木も茂り奥床しい。「交野天神社」という名からすれば「交野における天神の祀り」に最も近い。だが、確証はない。

⑤神体山を中心に据える

話は変わるが、ある地域の古代史を考える場合の方法として、その地域の神体山を中心に据えてみるというのが筆者の持論である。即ち、先ず初めにその地域の神体山はどの山かを定め、しかる後にその山を中心にしてその地域の古代史がどのように展開されたかを考えていくのである。

例えば、大和の古代史を考える場合は、三輪山を中心に据えるわけである。筆者でなくても、有名な箸墓はこの山と深い関係があるという人はかなりいる。三輪王朝ということを唱える人もいるくらい、この山は重視されている。即ちこの山を中心に展開されたと言ってもよいのである。

同様に、伊勢地域の神体山は内宮の奥の院と言われる朝熊山である。この地域の古代史を考える時、内宮があまりにも有名なので、ややもすると内宮を中心にした考え方をしがちだが、内宮が何故そこに設けられたかを追求していくと、内宮の真東に朝熊山があることに気付くのである。

即ち、内宮は朝熊山という聖なる山(更にはそこから昇る太陽)を拝むのに適した地に設けられた神社であることに思い至るのである。

内宮がいくら古い歴史を持っているといっても、内宮が建てられる以前から朝熊山がそこにあったことは明らかである。

内宮の東にある山だから朝熊山が聖なる山として崇められるようになったのではなく、聖なる朝熊山がそこにあったから内宮がそこに設けられたのである(朝熊山に関しては後述)。

また、ここでは説明を省くが、播磨地域の神体山は書写山(西国二十七番札所円教寺が所在)であり、吉備地域の神体山は吉備の中山(麓に備前国一宮と備中国一宮が鎮座)であり、宇佐地域の神体山は御許山(宇佐神宮の奥宮)である。

以上の如く、これらの地域の古代史はこれらの聖なる山を中心に展開したと考えられるのであり、これが筆者の持論である。今、この考え方を交野(昔の交野)地域に応用すると、東に見える交野山がそれに当たる。高さは約三百メートルで、神体山として適当である。あまり高い山は神体山にはならない。また、山形の良いこと、あるいは山形に特色があることも大切である。平野から眺めて誰の目にもすぐにあれが交野山だと分からなければならない。交野山は円錐形の優れた山形をしている。

更に、その頂き、あるいは頂き近くにイワクラがあれば神体山としての条件は揃う。交野山の頂上には巨岩があり、その岩には江戸時代(寛文六年)に観音の種字(しゅじ)(約二米四角の大きな焚字)が彫りこまれている。

筆者は、これまでに各地で数百のイワクラを見たが、そうしたイフクラの中には仏の種字や仏像・菩薩像などが彫られているものもかなりの数にのぼる。例えば、笠置山の頂きにある弥勒(みろく)岩は巨大な弥勒像が線刻されていて名高い。この山にも登ってみたが、この岩もかつてのイワクラと考えて間違いないと確信した。一般に、それ以前に何の意味も持っていなかった単なる岩には誰も何も彫ろうとしないのである。それは岩の大小には関係ない。交野山の観音岩も種字が彫られた後に崇められるようになったのでなく、その岩が以前から聖なる岩(イワクラ)であったが故に江戸時代の僧によって種字が彫られたのである。

交野山の頂上に登り、観音岩の上に立って見たが、交野の平野を一望の下に眺めることができた。ということは、逆に、交野平野のどこからでもこの山頂がよく見えるということである。ある程度遠くても、観音岩そのものもまたよく見える。

古代の交野地域の人たちが交野山を神山として崇めながら暮らしていたことは間違いあるまい。

古代の人たちは、そうした神体山から昇る太陽の位置を見て、季節を知った。あの山のあそこから日が出ると種を蒔く、あそこから出るようになると田植えだなどと。これは現在でもやっている地域がある。山は水陸交通の目当てでもあったが、山から出る太陽の位置は農耕の暦でもあった。

その場合、とりわけ姿の優れた山や形の目立つ山、しかもどこからでもよく見える山が暦になったのであり、そうした山が神体山として人々 から親しみ崇められたのである。この地域の人たちにとって交野山は暦でもあったわけである。

⑥百済王神社の丘陵と冬至の線

冬至のことに戻るが、冬至の日を知るにも、当然神体山が基準にされた。この日は農耕にとってとりわけ重要な太陽復活という神聖な日である。では、交野平野のどこから見れば交野山に昇る太陽を見て今日が冬至だと分かるのか。

冬至の太陽は真東から約三度南によった所から出ることは周知のことである。

地図上で交野山から交野平野の方へ三十度の線を求めると、すぐ麓に機物(はたもの)神社がある。ここの鳥居の真上に交野山の観音岩が見えるという。筆者も見てみたが、確かに観音岩が見えた。そうした観点から、この神社が交野山を神体山としていることに注目しておられる人がいる。 だが、両者を結んだ線が冬至の日の出線になっていることはまだ誰も言っておられないようである。この神社は名からして由緒ある神社だと思え、加えて近くに神宮寺の地名もあることなどから、筆者も初めはこの神社の辺りが桓武天皇が天神を祀った場所かもしれないと考えた。

だが、更にその線を延長してみると、枚方の百済王神社(百済寺址)の丘陵(高さ約三十米)に来る。丘陵上の神社付近から交野山を見ようと試みたが、残念ながら今は家やビルが建って、ここからは交野山がうまく見えない。

そこで筆者は見当を付けて、少し離れた星ケ丘厚生年金病院の屋上(八階)に昇ってみた。果たせるかな、交野山の姿が完全にはっきりと際立って見えた。それをカメラにおさめた後、今度は真後ろを見ると百済王神社の丘陵が見えた。つまり、交野山・星ケ丘厚生年金病院・百済王神社の三者が一直線上にあることが確かめられた。ということは、以前は百済王神社から交野山がはっきり見えたということになる。

両者は地図上に引いた線では正確に三十度にならない。ほんの少し三十度より大きい。だが、それでよい。なぜならば、三百米の高さの山から日が昇るわけだから(地平線ではないから)三十度よりやや南によるのが当然ということになるからである。

以上からする結論は、「百済王神社の丘陵から見て交野山(巨大なイワクラ)にに太陽が昇る日が冬至だ」ということになる。

⑦まとめ

ここで「桓武天皇が交野で天神を祀ったが、それは交野のどこか」という問題に戻る。その答えは、「百済王神社の鎮座している丘陵」だということである。以下にそう言える根拠を整理しておく。

① 古代の中国で、天子が天を祀ったのは冬至である。ところが、延暦四年・延暦六年の天神の祭祀は、いずれも十一月の初めであり、これは何れも冬至の日だと考えて間違いない。

このことは六年の時の祭文の内容からも明らかである。

② 占代の各地域の人たちは、それぞれの神体山を中心にしながら生活を営んでいたが、交野地域における神体山は交野山であった。したがって、冬至の祀りは、この交野山から昇る太陽に向かって行われたと考えられる。

冬至の祀りは天(太陽)の祀りである。だが、その太陽はどこから出てもよいというわけではない。それは神体山から昇るものでなければならないはずである。

加えるに、古代における交野山の重要性は、この山が桓武天皇の造営した長岡京の中心軸の真南に位置しているこどからも窺える。このことは、この天皇が交野山を非常に強く意識していた証拠と言えよう。いうなれば、この山は交野の象徴なのであった。

③ 百済王神社の丘陵から見て交野山は真東から三十度の位置にある。即ち、この丘陵から見れば、冬至の朝日は丁度交野山に昇る。したがって、交野地域における冬至の祀り、換言すれば天神の祭祀は、百済王神社の丘陵で行われたと考えるのが最も妥当となる。

加えるに、桓武天皇と百済王氏との密接な関係は史上有名である(末尾の補注2)。この天皇は百済王氏の本拠、即ち百済王神社の丘陵にしばしば登ったことであろう。この天皇がこの丘陵から交野の象徴交野山に昇る太陽を冬至に拝んだとしても、換言すれば、この丘陵において「天神を祀った」としても何の不合理もない。

この丘陵は百済王氏一族がここに本拠を置く以前から、おそらくは弥生時代から、人々が交野山から昇る冬至の太陽を拝む(天を祀る)ための聖なる丘であったと思われる。そうした聖なる丘であったればこそ、百済王氏もこの丘を選んで百済王神社や百済寺を建てたのである。百済王氏は権力者である。権力者の神社や寺院は、それ以前に何でもなかった場所には入ってこない。以前から共同体の人たちが祀りを行っていた場所に後から人ってくるのであり、このことは各地の古い神社や寺院でしばしば見られるところである。

(追記)前記の片野神社・片鉾の付近・交野神社の三者の位置は、何れも交野山と三十度にはならない。ということは、冬至の祀り(天神の祀り)に適した場所とは考えにくい。また、百済王神社の位置する中宮の地は百済王氏の本拠地であり、前記の大竹弘之氏のお話では、考古学的遺物が最も豊富で、その質も高い所だとのことである。

(古代思想研究家)

(補注1)

永田久氏著「暦と占いの科学」(新潮社)には、冬至に関して要旨次の如き記事がある。

「中国では立春を年初とする考え方は漢の時代に始まる。それ以前は春は冬至からと考えられていた。一日の日照時間を基に考えると、冬至は昼が一年中で最も短く夜が最も長い。陰気が極まって、これから陽気が萌すという、陰から陽への一陽来復の日だというわけで、冬至から春が始まると考えられた。しかし、今度は気温を基に考えると、最も気温の下がる日は立春で、立春からしだいに暖かさが増して春になる。こうして、漢の時代になると、一陽来復の日として立春が年初と定められるようになった。つまり、冬至年初暦と立春年初暦があるわけである。」

「ローマでは、十二月十七日から七日間にわたって、サトウルヌス(農耕神)を讃える祭サトウルナリアを祝った。このサトウルナリアが最高潮に達する最終日が冬至に当たるように計画されていたのだが、クリスマスもまた、太陽復活の日である冬至を祝って定められた日だったからである。

聖書にある通り、三月二十五日が受胎告知の日で、キリストはそれから九カ月経って生まれた。

したがってキリストは十二月二十五日に生まれたことになり、クリスマスとしてキリストの誕生日が設けられた。この世の光りであり太陽であるキリストの誕生日というと意味をこめて、太陽神ミトラの誕生日である冬至を祝う日として定められたのである。ところが、計算上の狂いのため、現在では冬至はクリスマスと一致していない。

現在の元旦(一月一日)もクリスマス(換言すれば冬至)と関係がある。即ち、キリストはユダヤ人として生まれたため、生まれて八日目めに、アブラハムと神との契約である割礼(かつれい)を受けた。ユダヤ人にとって割礼の儀式は、神の庇護の下に未来の幸福を約束される極めて重要な儀式であった。その儀式を十二月二十五日から八日めときめ、その日を一年の始めとしたのが現在の一月一日で、それが世界各国に伝わって、現在のようになったのである。現在の年初は割礼年初と言われている。」

(補注2 )

「続日本紀」によれば、桓武天皇は延暦二年にも交野に行幸している。

「延暦二年(中略)冬十月(中略)戊午。交野に行幸す。鷹を放ちて遊獵す。」

「戊年」は十四日、即ち十月十四日。記事の概略は、桓武天皇が交野に行幸して鷹狩りをしたというもの。では、なぜ交野に行幸したのか。これに続く同書の記事を見ればその手掛かりが得られる。

「庚申。詔して、当郡今年の田租を免じ、国郡司および行宮(あんぐう)側近の高年並びに諸司の陪従せる者に、物を賜うこと各差あり。また、百済王等の行在所(あんざいしょ)に供奉せる者一両人に、階を進め爵を加う。百済寺に近江・播磨二国の正税各万千束を施し、正五位上百済王利善に従四位下、従五位百済王武鏡に正五位下、従五位下百済王元徳・百済王玄鏡に従五位上、従四位上百済王明信に正四位下、正六位上百済王真善に従五位下を授く。壬戊。車駕交野より至れり。」

「庚申」は十六日、即ち、交野に行幸した翌々日。「当郡」は交野郡。続く記事の内容を簡単に言えば、交野に住む百済王氏一族の税を軽くし、一族の氏寺に多額の寄付をし、一族の人々 の位を上げたということである。そして、「壬戊」、即ち十八日に天皇は交野を去った。交野に滞在した期間は五日間。その間の「行在所」、即ち、天皇の宿泊所は百済王氏の屋敷であった。

「延暦九年(中略)二月(中略)甲午。詔して(中略)百済王玄鏡に従四位下、従五位上百済王仁貞に正五位上(中略)正六位上百済王鏡仁に従五位下を授く。この日詔して曰く。百済王等は朕が外戚なり。」

「甲午」は二十七日。ここでも百済王氏の一族の位が上げられている。前掲の延暦二年の記事と同様、桓武天皇が百済王氏一族を非常に重んじ優遇していたことが分かる。中でも注目すべきは「百済王等は朕(ちん)が外戚なり」の部分。天皇がこうした発言をしたのは、桓武天皇の妃が多く百済王氏から出ていたことによる。

「朝鮮と古代日本文化」の中で、上田正昭氏は要旨次の如く述べておられる。

「百済からの渡来王族の中で最も有名な人が百済王敬福だが、彼の本拠が交野です。現在、枚方市に建てた百済寺の跡が遺っています。桓武天皇が長岡京を造る時に深く関係した人物に藤原継縄(右大臣)という人がいますが、その奥さんは敬福の孫にあたる百済王明信(前掲の「続日本紀」の記事に(従四位百済王明信に正四位下」と見える)という人です。明信の本拠は交野で、継縄の別荘も交野にありました。ですから、桓武天皇が行幸した時、百済王らが従っているのです。

奈良から長岡京に移ることについては、そこが水陸交通の要地だということもあるが、交野の百済王族の役割も見逃せないと思います。桓武朝の女長官で、桓武天皇の寵愛を受けた明信という人物が大きな意味を持ってきます。」

古代日本における冬至の日の出線(その2)

2012/10/13 格納先:古代日本における冬至の日の出線(その2)

古代日本における冬至の日の出線(その2)

『東アジアの古代文化』(第78号'94年冬 )大和書房

(はじめに)

① 下鴨神社と大文字山

② 伊勢の斎宮と朝熊山

③ 大野寺の土塔と葛城山

④ 難波宮と高安山

⑤ 大隅宮と生駒山

⑥ 住吉大社と二上山

⑦ 御澄池と宇佐の御許山

⑧ 蚕の社と醍醐山

⑨ 法隆寺と巻向山

⑩ 堅田の浮見堂と御上山

⑪ 高野神社と美作の神奈備山

⑫ 加茂の庚申山と吉備の中山

(はじめに)

古代にあっては、洋の東西を問わず、月日(暦)を人々に教えることは支配者の重要な役目であり、その資格でもあった。聖(ひじり)「日知り」だという人もいる。中国でも日本でも、暦は支配者(政府・朝廷)が発行した。古代にあっては、或る国の暦を用いることは、その国の支配に属しているという意味すら持っていたのである。ヒミコが銃王朝の暦を用いていた可能性も考えられる。

こうしたわけで、日本列島各地の支配者にとっても月日を知ることは重要であったが、それに関連して、一年の始まりとされた冬至にはとりわけ深い関心を持っていたはずである。加えて冬至は太陽復活の日だから、太陽と関係の深い農耕生活にとっては特に大切な日である。おそらくは農耕が生活の主となった弥生時代における各地の支配者たちは、既に何らかの方法で冬至の日を知ると同時に、太陽復活を願って冬至の日の出を拝んでいたに違いない。中国では、秦の始皇帝・前漢の武帝などが冬至に天神を祭っていたことは、既に述べたが、この時期が日本では弥生時代である。ヒミコの頃は、弥生時代の後期である。

では、列島各地の支配者たちは、何によって冬至の日を知ったのか。その重要な手掛かりの一つは、太陽が神体山のどこから昇るかということであったと考えられる。聖なる山(神体山)を中心に据えて古代史を考えようとする筆者は、各地におけるいくつかの聖なる山に登り、この山を基準に三十度の線(冬至の日の出線の逆)を求め、その線上にある神社などを訪れてみた。これは、神社を本にして冬至の日の出線上にある山を探すのと同じ結果になるが、聖なる山と神社の何れを中心に据えるかという点では根本的な違いがある。

以下に、調査の結果を掲げる。但し、紙数の関係もあり、主なもの(有名な山)に限ることにしたい。

なお、お断りしておきたいことが二つある。

一つは、例えばある著名な山と今一つ別の著名な山とがたとえ三十度になっていても、筆者はこれには意味を認めないことである。理由は、両者とも自然のものだからである。換言すれば、それは偶然ということである。

筆者が意味を認めるのは次の場合である。

或る聖なる山があり、その山に昇る冬至の太陽を拝むことのできる位置に神社とか寺院などがある場合である。いうなれば、片方が人工的なもの(神社とか寺院)でなければならないわけである。

くどいようだが、これは偶然ではなく、そうした位置に目的を持ってその神社とか寺院を設けたことを意味しているからである。

ただし、神社・寺院の位置する場所が高い山上などでなく、丘(或いは丘に準ずる程度の小山)上などの場合は、とりわけ、その丘の付近に他にも似たような多くの丘が存在している場合などは、筆者の容認範囲である。なぜならば、そこには、多くの丘の中から特定の丘を選んだという人の意識が存在しているからである。なお、或る小島などに設けられた神社の場合も、丘と同じである。

今一つ、筆者にとっては、その山が実際に目に見えない場合も意味がない。例えば、地図上で或る地点から北へ北へ(あるいは東へ東へなど)と線を引いて二つ以上のものを結び付け、それらが互いに深い関係にあると論ずるようなことに筆者は興味を持たない。

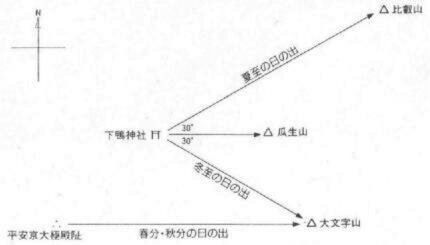

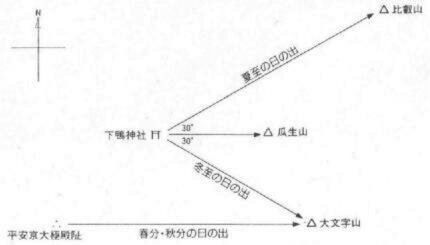

①下鴨神社と大文字山

京都の下鴨神社は、説明不要の名高い神社である。

★ 下鴨神社からは大文字山が冬至の日の出線に当たる。

筆者は大文字山(「大」の文字の所)に登ってみたが、京都の町全体が実に椅麗に見渡せた。勿論、下鴨神社の鎮座している杜(もり)もよく見えた。ということは、その逆も言えるわけである。ついでに言えば、冬至の日の出線と並んで重要なのは真東の日の出線(春分・秋分の日の出線)だが、平安京の大極殿の真東が大文字山である。大極殿は内裏の中で最も重要な祭祀に関する建物であるから、平安京が大文字山を強く意識して造営された可能性は極めて大きい。

大文字山は京都盆地における神体山だと考えてよい。この山は、「大」の字の火が燃えるようになって以後に崇められるようになったのでなく、それ以前から聖なる山であったが故に、後世に「大」の字が作られたと考えるのが妥当である。

平城京における聖なる山は春日山だが、これに相当するのが平安京では大文字山だということになる。

なお、下鴨神社からの夏至の日の出線(真東から北へ三十度の線)は比叡山に行く。夏至の日の出を知ることも大切であった。また、下鴨神社からの春分・秋分の日の出線(真東)は瓜生山に行く。大文字山・比叡山・瓜生山は何れも聖なる山である。まとめて言えば、これら三山からの日の出を拝むことのできる下鴨神社の鎮座している地点は、古代では非常に大切な所であったことになる。支配者は、そうした所に住み、日の出や日入りを観測し(或いは配下の専門家に観測させて)、人々に月日を教えたのである。なぜ、下鴨神社が今の位置に鎮座したかは、こうした観点からも研究してみる必要がある。

この神社は、比叡山に近い御陰(みかげ)山と深いつながりを持っていて、今も御蔭祭は特に重要な年中行事である。御蔭祭の始まりは奈良時代のこととされているようだが、この頃に御蔭山の神が下鴨神社に迎えられたものであろう。だが、問題は、その他の場所にではなぐ、なぜ今の神社の鎮座地に迎えたかである。この地に有力者が住んでいたかどうかという観点、この地が賀茂川と高野川の合流点に当たるという観点などから考えるのも一法だが、冬至の日の出線という観点から考えてみることも大切ではなかろうか。、この地は、既に御蔭山の神を迎えた奈良時代よりもずっと以前から、大文字山に昇る冬至の太陽を祭る聖地であり、そうした聖地であったればこそ、両河川の合流する地にいた支配者が、そこに御蔭山の神を迎えたものと推測できる。

②伊勢の斎宮と朝熊山

斎宮は、伊勢神宮に奉仕した斎王(未婚の内親王または女王)が居住した宮殿と、その事務を取り扱う斎宮寮という役所を含んだものを指す。毎日グラフ別冊「古代史を歩く・10」には、次の記事が載せられている(要旨)。「斎宮跡は約一四○ヘクタールの広大な史跡。標高約一○メートルの洪積台地にある。発掘調査の範囲は一二へクタールで、一三○二棟の建物が見つかった。このうち奈良時代が四○四棟、平安時代が八五二棟、鎌倉時代以降が三○棟である。掘立柱建物に限られ、基壇を持つ礎石建の建物は皆無で、瓦も一○数点しか見つかっていない。

遺物のうちで最も多いのは土師器。祭祀に使用された膨大な土師器が、再使用されることなく廃棄され続けた斎宮の特異性を物語る。云々 。」と。

★ 斎宮跡からは、朝熊山(あさまやま)が冬至の日の出線上にある。

斎宮の地は、おそらくは既に弥生時代には、冬至の日に朝熊山に昇る太陽を拝むための聖地であったと考えてよい。何度もいうように、権力関係の祭祀は、以前に何もなかった所には入ってこない。この地は、朝廷が斎宮を設ける以前から、朝熊山に昇る冬至の日の出を拝む聖地であり、その故にこそ、そこに斎宮が設けられたと考えられる。

朝熊山は、「お伊勢参らば朝熊をかけよ、朝熊かけねば片参宮」とうたわれ、神宮の奥の院と言われた山であり、伊勢内宮の神体山である。

聖なる山が仏教上の霊山となる例は多いが、弘法大師は朝熊山の頂に金剛証寺を建てられた。しかも、この寺で最重視されている明星堂に祀られている雨宝童子(重文)は、大師が内宮に祭る天照大神の姿を感得して彫ったものと伝えられている。

加えて、この山上で発見された経塚群は世上とみに名高いが、経塚もまた霊山に造られる。特に注意すべきは、出土した経筒の中に、「承安三年」(一一七三に「伊勢大神宮権祢宜正四位下荒木田神主時盛」と「渡会宗常」が「現世後生安穏太平」を願って納めたという銘の入った経筒があることである。即ち、伊勢神宮を預かる神主が朝熊山に「現世後生安穏太平」を願って経を納めているのである。朝熊山が如何に霊山であったか、如何に神宮と深い関係があったかが察せられるのである。本筋に戻るが、ここで注意しなければならぬ点は、「朝熊山は内宮の奥の院だから大切な山なのだ」と考えてはならないことである。そうした考え方は本末転倒である。いくら伊勢神宮の歴史が古いといっても、朝熊山の方が古いことは言う迄もない。山はずっと前からそこにあった。

即ち、この山が聖なる山であったから、この山の麓に内宮が設けられたのである。筆者が、一地域の古代を考える際には神体山を中心に据える所以である。この地域に住んだ古代の人たちは、内宮が設けられる以前から、朝熊山を神体山として崇めながら、この山を中心にして生活を営んでいたのである。

朝熊山に登ってみたが、果たして頂上にはイワクラがあった。その岩は、建築工事のためか、かなり破損されていたが、岩上に立って東方を眺めると、伊勢海上に神島(かみじま)を、更に、その向こうに伊良湖崎(いらこざき)を望むことができた。神島に鎮座する八代(やしろ)神社に秘蔵されている神宝(古鏡・三彩など)は、この島における古代祭祀に関わるものだという研究者は多い。ところが、神島から冬至の日入りの線を求めると、朝熊山に当たる。神島が聖なる島となったのは朝熊山との関係に因ると、筆者は考えている。また、日の出・日入りには関係ないが、二見から見ると真南が朝熊山である。二見の地もまた、倭姫、および神宮に関わる古代以来の聖地である。

このように見てくると、朝熊山は正に伊勢地域の神体山であると言える。その故に、この山を抜きにしては、この地域の古代史を考えることはできない。

なぜ斎宮がそこに設けられたかを考えるには、朝熊山との位置・方位関係で考えるのが至当となる。

吉野裕子氏は、多少のズレはあるとしながらも、内宮とその西北にある外宮を結んだ線の延長線上に斎宮が位置するとした上で、西北は乾(いぬい)であって天・太陽・円・車を象徴するとして、自論を展開されている(「隠された神々」)。

だが、これは内宮を中心に据えた上での論である。内宮は一つの建物である。筆者は、朝熊山を中心に据えて考える。「内宮と斎宮の方位関係」という視点に立つよりも、「朝熊山と斎宮の方位関係」という視点に立つ方が妥当であると確信している。

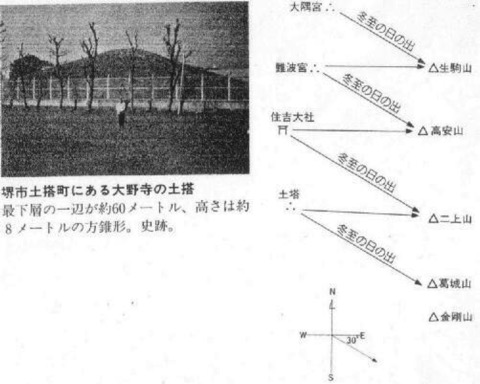

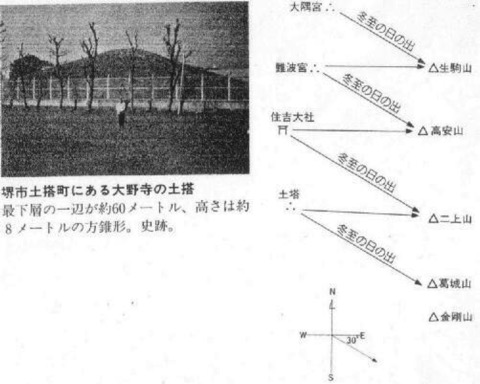

堺市土塔町にある大野寺の土塔

③大野寺の土塔と葛城山

土塔は、あまり知られていないが、大阪府堺市土塔町にあり、大野寺の土塔と呼ばれている。神亀四年に行基僧正が造営された塔で、名の如く土を盛って造られていて、最も古い形式の塔といわれる。最下層の土壇の一辺が約六十米で、高さは約八米の方錐形(ピラミッド形)の丘の如きもので、言わば南方的な塔である。

もとの姿についての定説はないが、「行基菩薩行状絵伝」や現状などから推して、十三層になっていたようである。一説では、一層毎に瓦が葺かれていたともいう。実際、かなりの数の瓦が出土している。その中には人名を彫った瓦も出ている。

筆者も訪れてみたが、なかなか大きなもので、一見方墳かと思える程であった。原形が十三層であったという各壇の名残も僅かながら窺い得た。いずれにしても、ありし日の土塔の姿を想像してみれば、実に堂々 とした立派な塔だと言える。また、土塔の所在する土塔町の中心部が、周辺の地より少し高い台地上にあることも確かめられた。

★ 土塔からは、冬至の日の出線上に葛城山が見える。

葛城山も無論聖なる山だが、上塔から真東を望めば二上山が見える。真東も重要な方位である。しかも、両山とも、はっきり見ることができた。

葛城山も二上山も、古代史で問題にする時は大和の側から見ての場合が多い。だが、これらの山が西側の大阪湾沿岸地域に住んでいた人たちにとっても聖なる山であったことに変わりはあるまい。

行基僧正ほどの人である。何の意味もない場所に土塔を造ったはずはない。

僧正が生まれたという家原(えばら)寺には前記の「行基菩薩行状絵伝」が伝えられているが、この寺は土塔に近いから、その地が昔からの太陽を拝む聖地であることを僧正は子供の時から知っていたはずである。即ち、僧正が土塔を造ってからそこが重要な場所になったのでなく、そこが以前からの聖地であった故に、僧正はそこに土塔を造ったものと考えられる。行基僧正は、土塔において、冬至には葛城山に、春分や秋分には二上山に昇る太陽を拝んだものと推測される。

④難波宮と高安山

難波宮跡は大阪市にある。大化改新の後に孝徳天皇が造営した難波長柄豊崎宮が起こりと言われるが、ほぼ同じ場所に天武天皇および聖武天皇が、それぞれ難波宮を設けたと推測されている。更に、大きく見れば同じ地に、中世には石山本願寺、近世には大阪城が位置した。このように、この地には各時代を通して、次々 に重要な建物が造られだのである。

では、それは何故か。その理由を考える時、筆者は、この地が上町台地の北端部を占めていて、地形上・交通上の利点を持っているからという一般に行われている説明だけでは不十分のように思う。では、どう考えればよいか。

★難波宮からの冬至の日の出線は高安山(日本書紀に山城が築かれたと記されている)に行き着く。

また、難波宮の真東は生駒山である。いうまでもなく高安山も生駒山も共に古くからの聖なる山である。即ち、この地は、難波宮の造られる以前から、おそらくは既に弥生時代には、ここに本拠を置いた首長が高安山・生駒山に昇る太陽を拝んでいた聖地であったと考えられる。政治上の要地が宗教上の聖地と重なる例は、国内は勿論、世界的に見ても多い。

発掘調査の結果、難波宮には、前期難波宮と後期難波宮が存在したことが明らかになったが、その中の前期難波宮跡では、他の諸宮には例を見ない八角堂の存在が確認されている。

八角という形は方位思想に深く関わるものである。平安京が大文字山を意識して造営されたように、難波宮は生駒山・高安山を強く意識して造営されたものとしてよい。

(備考)生駒山に関しては、次項「大隅宮と生駒山」を参照されたい。

⑤大隅宮と生駒山

大隅宮は、淀川流域(大阪市東淀川区)にあった応神天皇の宮である。

日本書紀の応神天皇二十二年三月条に、次の如く見えている。

「天皇、難波に幸して、大隅宮に居ます。(中略)高台に登りまして遠に望す。」と。

同じく、四十一年二月条に、次の如く見えている。

「一に云はく、大隅宮に崩りましぬといふ。」と。

同じく、安閑天皇二年九月条に、次の如く見えている。

「難波大隅島」と。

現地を訪れてみたが、今は家が立ち並んでいる中に、大隅神社が鎮座している。所在地は、大阪市東淀川区大桐五丁目十四番八一号で、応神天皇を主神としている。

神社発行の略誌によれば、「社地はもとの大隅島、即ち、上中島に当たる。」としているが、また、「本社所蔵の旧図(明治七年作製)を見ると、今の大阪経済大学の辺にあった小丘が大隅宮址かとも思われる。云々 。」とも記している。

何れにしても、前記のように「難波大隅島」とあるから、古くはこの辺りは大隅島という微高地的な島であったに」違いない。

★大隅宮からは、生駒山が冬至の日の出線上にある。

難波宮と同様、政治的要地と宗教的聖地の重なった例と言えよう。訪れてみると、生駒山の頂きにもイワクラがあった。今言っているのは、聖天さんで名高い宝山寺のことではない。宝山寺は中腹にあり、山頂ではない。さて、山頂一帯には戦後に造られた大規模な遊園地があるが、その一角に白水山龍光院(八大龍王)という名の寺がある。だが、ここには鳥居も立っているから、寺と言っても神仏習合であり、神社があるのと同じと考えてよい。

ところが、この寺では岩を御本尊として祀っている。その岩の前に拝殿に相当する建物はあるのだが、本堂(本殿)に当たる建物が無い。岩(イワクラ)そのものを御本尊(御神体)として崇めているのであり、言うまでもなく古い形の信仰である。筆者は、この岩が生駒山の山頂のイワクラだと確信している。

なお、境内には、この寺の山号「白水」の起こりとなった霊水も湧いていて、弘法の井と呼ばれているが、霊水の存在もまた古い信仰を物語っている。

生駒山の西麓にある石切神社から登る道を辻子越え(または大戸越え)と言うが、この道の行き着くところが山頂の白水山龍光院(八大龍王)である。そして、そこにイワクラと霊水がある。大阪平野に住んでいたずっと古い時代の人たちが神体山として崇めていた生駒山の本当の姿をここに窺うことができるのである。

⑥住吉大社と二上山

大阪市に鎮座する著名な神社。

★ 住吉大社からの冬至の日の出線は二上山に当たる。

また、真東は高安山である。二上山も高安山も聖山である。

住吉神社がなぜここに鎮座したかは、海との関係からだけではなく、こうした面からも考えてみねばなるまい。即ち、何度も述べたように、住吉大社が創建される以前から、ここは太陽を拝むための聖地であり、有力者の本拠であったということである。

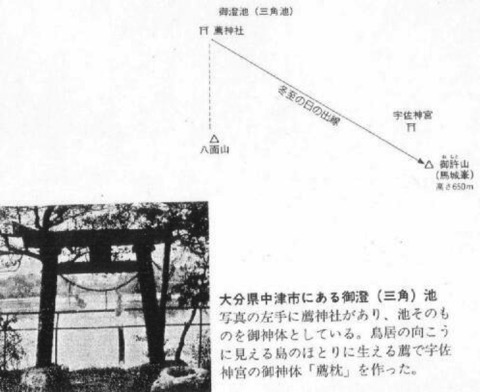

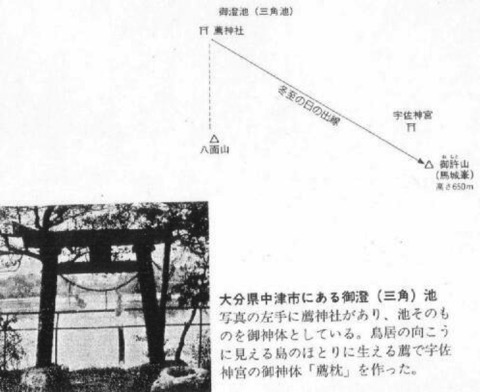

⑦御澄池と宇佐の御許山

大阪市東淀川区に鎮座する大隅神社

日本書紀にいう応神天皇の大隅宮の跡と伝えられる。古代は「大隅島」という微高地的な島であったらしい。

御澄(みすみ)池は、大分県中津市大字大貞にあり、三角池とも書く。

この池と宇佐宮とは、極めて深い関係がある。その関係というのは、次の二点である。第一点めは、古は宇佐宮の御神体の薦(こも)枕を作る時は、必ずこの池の薦を刈り取って用いたことである。したがって、この池は薦池とも呼ばれた。今も薦神社が鎮座し、池をご神体として祭っている。

さて、新しくでき上がった御枕を古い御枕と取り替える神事が行幸会(ぎょうこうえ)であり、この神事は放生会と並んで、宇佐宮における最大の特殊神事であった。ということは、この池は宇佐宮と極めて関係が深いということになる。更に言えば、御澄池の所在地が宇佐宮の根源に関わる地であるということにもなる。

別府大学の伊藤勇人氏も「薦社覚書」の中で、「八幡神が官社八幡宮へと発展した契機は養老四年の隼人の平定にあったが、その時、御澄池に生えている薦で作った枕を神験として神輿に奉じ、日向・大隅へと出向いたことを考えれば、八幡信仰の起点が御澄池にあることは否定しがたい事実といわねばならない。」と言っておられる。

筆者も訪れてみたが、なかなか大きな池で、池の辺に薦神社(別名大貞八幡宮)が鎮座している。補宜の池永孝生氏(古くからの社家)のお話によると、「薦神社は御澄池そのものをお祀りしたものです」とのことである。実際、池の岸に立つ鳥居には「内宮」の額が掲げられており、この鳥居を通して池を拝むようになっている。そして、鳥居正面に島が見えるが、その島の周辺に生える薦で宇佐宮の御神体を作ったのである。今も薦が生えている。御澄池が宇佐宮と深い関係があるとする第二点めは、古はこの池を記る薦神社の宮司が宇佐宮の大宮司になっていたことである。

薦神社発行「真薦第一号」の中に、要旨次の如き内容の記事が見える。

『御薦社司相続系図』 (薦神社代々の宮司名が記されている)の最初に『公池守』 という人物がいるが、注意すべき点は、この人名の横に『宇佐大宮司』 と記されていることである。即ち、『池守』 という人は、薦神社の初代の宮司だが、同時に宇佐宮の大宮司、それも、宇佐姓で初代の宇佐大宮司に任じられた人であったらしい。加えるに、この人が御澄池にいたという伝承は『八幡宇佐宮御託宣集』などに散見される。云々 。」と。更に、「御薦社司相続系図」を見ていくと、「池守」の次の宮司「弐佐」の横には「宇佐権大宮司」、次の「文世」の横にも「宇佐権大宮司」、次の「佐雄」の横には「宇佐大宮司」、次の「春頻」の横にも「宇佐大宮司」などと記されている。そして、以下何代にもわたって、似たような記事が続いている。

してみると、御澄池と宇佐宮の深い結びっきは、「池守」の時だけでなく、かなりの期間続いていたことになる。

だが、十三代までは「宇佐大宮司」・「権大宮司」などの肩書だが、それより後は「神主」・「権小宮司」などとなり、ずっと後には宇佐宮との関係を示す肩書は見えない。したがって、薦神社(御澄池)と宇佐宮の関係が特に深かったのは初期の頃のことだということになる。

さて、以上に見た如く、御澄池と宇佐宮は二つの点で極めて深い関係にある。では、その理由は何であろうか。換言すれば、「御澄池の薦で宇佐宮の御神体を作るのは何故か」「宇佐宮の大宮司が薦神社から出たのは何故か」いうことである。筆者は、この疑問を解明した書物や論文を目にしたことがない。

御澄池と宇佐宮の距離は、約二○キロで、かなり離れている。果たして、この両者はどこで結び付くのか。この疑問を解く鍵は、筆者の持論としている神体山にある。即ち、宇佐宮の神体山に注目することが大事である。宇佐宮の神体山は御許(おもと)山で、馬城(まき)峯とも呼ばれる。高さは約六五○メートルで、この山にイワクラのあることは名高い。今もこのイワクラは宇佐宮の奥宮とされていて、宮司さんは礼装で登拝しておられるが、一般には禁足地とされている。

筆者は御許山に登った。幸いなことに、今は九合めまでクルマで行くことができる。そこにかなりの広さの平地があり、社殿があるが、この建物は拝殿であって、本殿ではない。拝殿正面の奥に石鳥居があり、「奥宮」という額が掲げられている。この鳥居を通して背後上方を見上げると、約三、四○メートルくらいで山頂である。その辺りにイワクラがあるはずだが、この石鳥居から上は禁足地になっているから登れない。筆者も鳥居の手前からイワクラと思われる辺りを拝んだ。

本筋に戻るが、宇佐宮の原点が御許山にある以上、宇佐宮の本質に迫るには、宇佐宮の社殿にではなく、御許山に目を向けねばならない。「宇佐宮と御澄池との関係」・「宇佐宮と御許山との関係」に関しては、既に多くの人たちによって色々に説かれている。だが、それらの論説は、一口に言うならば、今の宇佐宮、即ち、宇佐宮の社殿(建物)を中心に置いた観点に立ったものと言える。これは、前に述べたことのある伊勢地域の場合に内宮(建物)を中心にして考えようとするのと同じ発想である。

伊勢の場合に神体山の朝熊山を中心に据えたように、この地域では御許山を中心に据えることが大切である。「御澄池と宇佐宮(建物)との関係」でなく、「御澄池と御許山との関係」を考えるのである。

ここで、筆者の結論を言えば、次の如くである。

★御澄池からの冬至の日の出線は御許山にいく。

実際、二○キロ離れているにもかかわらず、御澄池からは御許山が見えるのである。

「御澄池の薦で宇佐宮のご神体を造るのはなぜか」・「宇佐宮の大宮司が薦神社から出たのはなぜか」の謎を解く鍵は、冬至の日の出線にある。

くどいようだが、御澄池と宇佐宮は直接には結びつかない。だが、御澄池と御許山とは結びつく。これが、ことの本質である。なぜならば、宇佐宮の社殿ができるずっと以前から御許山はそこにあったのであり、今も奥宮とされている御許山こそが本来の宇佐宮そのものであったはずだからである。

(追記)大胆な推測を述べれば、以下の如くになる。

「宇佐地域のどこからでもよく見える秀麗な姿の御許山は、この地域に住んだ古代の人たちから神体山として崇められていた。中でも、薦池地域の共同体の人たちは、この山から昇る冬至の日の出を拝んでいた。

その後、薦池の地域に有力者が現れた。前記の「池守」の祖先がそれであるが、次第に宇佐地域に勢力を拡げていき、御許山の祭祀権を握るに至った。「池守」の頃、朝廷が隼人を征討したが、宇佐地域の人たちも征討軍として参加した。そのため、宇佐神(薦枕)を奉じたのである。隼人征討が成功した時、朝廷は宇佐神を権力の下に組み込んだ。一地方の神が国家的な神になったのである。立派な社殿が造られ、「池守」は初代の大宮司となった。

(追記)当初の御澄池は小さいもので、今の池中にある島の辺りに湧く泉の如きものであったと思われる。実際、この島の辺りに水が湧いていると言われているし、この島の辺りに生える薦でご神体を作ったのである。これらからして、おそらくは、この湧水は霊水として崇められていたと思われる。神祭りが聖なる水の辺りで行われる例は多い。なお、今のような大きな池になったのは奈良時代の頃とされている。

(追記)ある人は次のように言うかもしれない。「御澄池(薦神社)の奥宮は、その真南に位置する八面山である。」と。なるほど八面山も霊山である。筆者も御澄池から八面山を見てみたが、よく見えた。だが、この山を奥宮とするようになったのは、中世以降のことと思われる。即ち、先に「御薦社司相続系図」で見たように、薦社と宇佐宮との関係は次第に薄れていくが、その頃になると、御許山との繋がりは忘れられていったものと考えられる。即ち、薦社の奥宮は、御許山から八面山に代わったのであるが、その時期は、宇佐宮の御神体の薦枕を新調して取り替える行幸会の最後の記録になっている応永三○年(一四二三)の頃と考えられる。

大分県中津市にある御澄(三角)池

宇佐神宮の神体山「御許山」・奥宮の拝殿

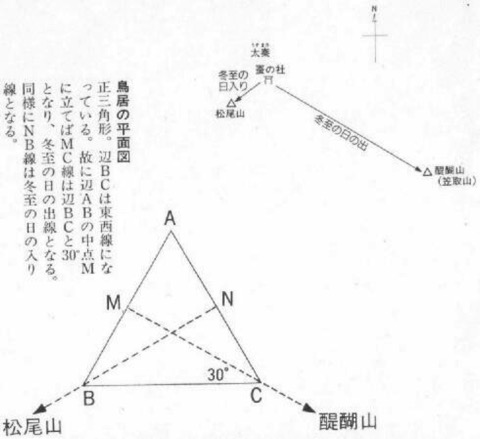

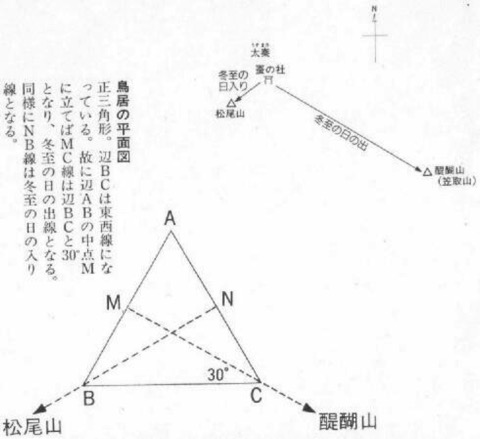

⑧蚕の社と醍醐山

蚕(かいこ)の社(やしろ)は、京都市太秦(うずまさ)に鎮座する木島(このしま)神社の境内摂社である。ここには、日本で唯一の三柱鳥居(石造)が、しかも、池の中に立っていて、謎の鳥居とされている。

では、この謎を解く鍵はないか。この鳥居は三方正面、即ち、三方を拝むことのできる形のものと考えられる。筆者も訪れてみたが、その平面形は正三角形で、その中の一辺は東西線を示している。ということは、この東西の辺の中心に立てば真北を拝む鳥居となる。だが、他の二辺の中心に立てば、それぞれ冬至の日の出の方向と日の入りの方向を拝むことのできる鳥居となる。調べてみると、次のことが分かった。

★蚕の社からの冬至の日の出線は醍醐山(笠取山)に行く。

そして、冬至の日入り線は松尾山に当たる。

古代における太秦の地域は秦(はた)氏の本拠地であった。彼らの建てた広隆寺は蚕の社のすぐ近くにある。冬至の日の出線が行き着く醍醐山と秦氏との関係は、正直言って筆者には不明というほかないが、冬至の日入り線の行き着く松尾山が秦氏と切っても切れない松尾神社の神体山であることは、充分注目されてよい。

加えるに、この神社は式内社で、神名帳には、「木嶋坐(このしまにます)天照御魂(あまてるみむすび)神社。名神大。月次相嘗新嘗。」とある。前記の如く、今は単に「木島神社」だが、注意すべきは「天照」の部分で、これは太陽に関係の深いことを窺わせる語である。そこで、「天照」の語を含む他の神社を神名帳で調べてみると、以下の如くであった。

(1)大和国城上(しきのかみ)郡に、「他田(をさた)坐天照御魂神社」。

(2)同国城下(しきのしも)郡に、「鏡作(かがみつくり)坐天照御魂神社」 。

(3)河内国高安郡に、「天照(あまてらす)大神高座神社」。

(4)丹波国氷上(ひかみ)郡に、「天照(あまてる)玉命神社」。

(5)対馬国下懸郡に、「阿麻氏留(あまてる)神社」。

以上の中で「木嶋坐天照御魂神社」と同じ表記のもの(「天照御魂神社」の部分が全く同じ)は、(1)「他田坐天照御魂神社」と(2)「鏡作坐天照御魂神社」の二社である。

では、この二社はどんな神社なのか。二社とも大和盆地にあり、三輪山との関係が考えられる。

即ち、二社からの冬至の日の出線が三輪山へ行くのである。したがって、この二社の位置は、社殿が設けられる以前から三輪山に昇る冬至の太陽を拝んでいた聖地であったとして間違いあるまい。

してみると、今問題にしている「木嶋坐天照御魂神社」(蚕の社)もまた、冬至の太陽を拝む聖地に建てられた神社だとしてよいことになる。即ち、単に「天照」でなく、「天照御魂」の四文字を共有する右の三社は、何れも単なる太陽でなく、冬至の太陽を拝む神社だということになる。以上から、蚕の社の三方正面の鳥居は、冬至における太陽の祭祀に関わるものとして間違いない。

即ち、後世になって、以前から冬至の日の出と日入りを拝んでいた聖地(聖なる水の湧く地)に、今見るような鳥居を建てたものと考えられる。終わりになったが、醍醐山は、平安時代に聖宝理源大師が開いた山とされる。だが、それ以前に何でもない山であったとは考えられない。この山は、古くは笠取山と呼ばれ、笠取神を祭っていたと言う。そうした聖なる山に仏教が入ってきたのである。

醍醐寺は下醍醐と上醍醐に分かれる。下醍醐は三宝院の庭や桜で有名で、ここを訪れる人は多いが、上醍醐まで登る人は意外に少ない。

だが、本質的には上醍醐の方が重要である。

上醍醐に登ると、ここにも多くの伽藍があるが、中でも目を引くのは中心的な建物である五大堂である。だが、筆者が上醍醐で重要だと考えるのは、醍醐水と如意輪堂の二つである。その中の醍醐水は、醍醐寺が開かれる以前からの霊水であろう。一方の如意輪堂には開山理源大師が自ら刻んだ如意輪観音が安置されているが、この堂は上醍醐の多くの伽藍の中で一番高い所に立っていて、ここからの眺めは山上随一とされている。注意すべきは、この堂の下に大きな岩があることである。筆者は、この岩はかつてイワクラであったと確信している。その理由は、次の二点である。

一つは、如意輪堂が上醍醐の最高所にあるということは、この岩が上醍醐の最高所に位置しているということであるからだ。仏教が入る前には堂は無かったわけだから山頂にはこの岩(イワクラ)だけがあり、それが神祭りの中心として崇められていたのである。二つめは、そうした聖なる岩であったからこそ、そこに理源大師は自ら如意輪観世音を刻んで、安置したのである。

以前からの原初的な神祭りの聖地に、後から仏教が入ってきて、仏教の聖地になりてしまう例は各地に見られるところである。逆に言えば、笠取山が聖なる山であったから、理源大師がここに修験の根拠を設けられたということである。

鳥居の平面図

蚕の社の三柱鳥居

⑨法隆寺と巻向山

★ 法隆寺からの冬至の日の出線は巻向(まきむく)山へ行く。

巻向山は、三輪山のすぐ東に位置しており、万葉集などでは弓月(ゆずき)獄と呼ばれ、古くからの聖山であることは言うまでもない。その麓には、穴師坐兵主(あなしにいますひょうず)神社が鎮座しているが、この神社は巻向山を神体山として設けられたと考えられる。世に名高い近くの大神神社よりも穴師坐兵主神社の方に注目する人もいるくらいの由緒ある神社でもある。

千田稔氏は、「穴師という地名は秦氏との関係があり、また、弓月も秦氏の祖弓月君に由来するものと思われる。」と言っておられるが、その秦氏と聖徳太子が深い結び付きのあったことは周知のことである。「法隆寺が、なぜ今の地に建てられたのか」を考える時、その地がそれ以前に何の意味も価値もない場所であったとは思えない。太子ほどの人が選んだ地だから、よほど重要な意味を持った地であったはずである。加えて太子は秦氏と深いつながりがあるから、太子が秦氏の崇めていた巻向山を強く意識していたとしても不思議ではない。

以上から、法隆寺の地は、巻向山に昇る冬至の太陽を拝むのに適した地であるということになる。そうした聖地であったから、聖徳太子がそこに法隆寺を建てたのである。なお、法隆寺の地が交通上・政治上における要地であったとする論説もあるが、そうした政治上の要地が宗教上の要地と重なることが多いことは既に述べた通りである。

⑩堅田の浮見堂と御上山

琵琶湖の西岸の堅田にあり、近江八景の一つ。この辺りは古代海人の根拠。

★ 浮見堂からの冬至の日の出線は御上山(みかみやま)(近江富士)にいく。

この山の姿は全く富士そのものである。麓には古社御上神社があり、山頂に奥宮がある。神社の方でも年に一度は登詣されるそうであるが、筆者も登ってみた。奥宮には小さな社殿があったが、イワクラは実に堂々 とした立派なものであった。岩上からは近江の平野を一望のもとに眺めることができた。ほぼ西方には、比叡山・八王子山(後記)なども見えた。

なお、御上山は、八景の一つ唐崎の松から見ると真東に当たる。日吉大社の神体山(背後の牛尾山、また八王子山ともいう)の頂に「金大巌(こがねのおおくら)と呼ばれる巨岩があり、このイワクラと御上山とが丁度東西線になっているという人が多い。筆者も金大巌まで登ってみたが、なるほど、琵琶湖をはさんで御上山が本当に椅麗に見えた。だが、残念ながら、正確には東西になっているとは言えないようである。

⑪高野神社と美作の神奈備山

津山市二宮にあり、式内社で、美作国の二宮。「今昔物語」にも出てくる。古くは「カウヤ」と発音されていたようだが、今は「タカノ」である。国指定重要文化財の門神立像(現存する門神像としては最古)・神号額(伝藤原行成筆)などが所蔵されている。

★ 高野神社からの冬至の日の出線は神奈備山に行く。

筆者も見てみたが、神奈備山は高野神社からはっきり見える。

この山は、「古今集」に「美作やくめのさら山さらさらにわがなはたてじよろずよまでに」

と詠まれている久米の皿山の候補である。皿山の候補は他に二山あるが、筆者は、今問題にしている神奈備山が最も有力だと考えている。理由は、「神奈備」の名からして神体山であることは確かだし、今一つは古い社歴を持つ高野神社から冬至の日の出線に位置しているからである。なお、高野神社には、今一つの注目点がある。それは、そこに「宇那提森(うなでのもり)」のあることである。今は枯れかかった椋の巨木が一本しかないが、「森」という名が残っているので、昔は森があったと思える。

ところで、「ウナデ」という地名は大和にもある。橿原市雲梯(うなで)町で、すぐ東南に畝傍山がある。

日本書紀の崇神天皇六十二年条に、「農は天下の大きなる本なり。民の恃みて生くる所なり。今、河内の狭山の埴田水少し。是を以て、その国の百姓、農の事怠る。それ多に池溝を開りて、民の業を寛めよ。」と見えるが、文中の「池溝」は「ウナネ」または「ウナデ」と訓む。即ち、「ウナデ」は農業用水を得るために人が掘った用水路と解される。

大和の雲梯町には曽我川が流れ、美作の高野神社の前には吉井川が流れているから、そうした川から用水を引いたと思える。そうした重要な用水の取り入れ口にあった森が聖地であり、そうした場所には支配者が住んで水の権利を握り、更には、冬至に復活する太陽を拝んでいたものと考えられる。

高野神社から見た神南備山・高野神社の境内に残る椋

⑫加茂の庚申山と吉備の中山

古今集や枕草子にその名が見える吉備の中山は、古代の吉備地域における神体山であった。大和の古代史が三輪山を中心に展開した如く、吉備の古代史はこの山を中心にして展開したと考えられる。即ち、分国以前の吉備地域全体の信仰的中心が吉備の中山であった。この山が吉備の人々 から聖なる山として崇められた証拠は多々 あるが、その主なものを挙げれば以下の如くである。

○ 吉備の中山は備前と備中の国境になっているが、備前国の一宮(吉備津彦神社)も備中国の一宮(吉備津神社)も共に、この山の麓によりついて鎮座している点は注目に値する。ということは、見方を変えれば、備前国の一宮はその国の領域の西端に、備中国の一宮はその領域の東端に位置するという形になっているのである。

備前の一宮は、もっと東の国府跡・国分寺跡などのある旭川の流域にあってもおかしくない。その辺りが備前国の政治・文化・宗教などの中心であったはずだからである。同様に、備中の一宮は、もっと西の総社市辺り(高梁川流域)にあってもおかしくない。そこには国府跡・国分寺跡などがあるからである。

しかるに、前記の如く、両国の一宮は何れも、よりによってその国の領域の一番端っこに位置しているのである。では、なぜそんな形になったのか。これは、両国に分国される時に備前も備中も共に吉備の中山を欲しがった結果、即ち、両一宮が何れも吉備の中山を神体山にしようとした結果だと考える以外にない。他の山では駄目なのである。これが、吉備の中山が備前と備中に折半された理由だと考えられる。

これを逆に考えれば、備前・備中に分国される以前の吉備全体の神体山が吉備の中山であったということになるのである。

○この山のほぼ中央の頂きに吉備中山茶臼山古墳があるが、この古墳からは特殊器台形埴輪片が出ていて、古墳の多い吉備においても最古級の前方後円墳とされている。吉備津彦命の墓と言われ、土地の人は「御陵」と呼んでいる。宮内庁が管理しているので、墓域に入ることはできない。

庚申山と吉備の中山

足守川と庚申山

別の尾根の頂きに、矢藤治山(やとうじやま)弥生墳丘墓がある。岡山大学の近藤義郎氏の発掘により、前方後円形の弥生末期の墳丘墓で、しかも前方部(突出部)がバチ型に開き、正に前方後円墳になる直前の弥生墳丘墓であることが確認されている。即ち、考古学上、更には古代史上の大問題である「前方後円墳はどこで発生したか」の疑問を解く鍵が、この矢藤治山にあると言えるのである。

(備考)筆者は、近藤氏とは見解を異にし、矢藤治山は弥生の墳丘墓ではなく、日本列島における最古の前方後円墳だと考えている。このことに関しては別論「任那・吉備連合政権」を参照されたい。

今一つの尾根の頂きにも、尾上車山古墳と呼ばれる前期の大きな前方後円墳がある。

○麓の備前の一宮吉備津彦神社の境内を中心にして、奈良時代(もしかすると白鳳)に建てられた神力寺趾・神宮寺趾があり、当時の礎石や立派な瓦が多数出土している。

同所付近からは、奈良三月堂の本尊の頭上の天井に嵌め込まれている鏡と同笵の海獣葡萄鏡(片)なども出ている。

同所付近に、鎌倉初期に東大寺を復興した高僧重源が設けた常行堂の大きな瓦が多数出土している。それらの瓦の中には、「東大寺」・「吉備津宮常行堂」などの銘の入ったものも多数見られる。

○ 山麓。山中などに、三輪山に勝る多くの立派なイワクラがある。代表的なものを挙げれば、八畳岩・金比羅宮跡の巨岩・天柱岩。有木の不動岩・新宮の影向石・吉備津宮の岩山宮のご神体岩などである。

さて今度は、庚申山のことに移る。庚申山という名の山は各地にあるが、ここにいうのは、岡山県西部を流れる足守川の中流の西側(岡山市加茂)の庚申山である。高さは約七○メートルで、山というほどでもない。頂きに帝釈天を祭った堂があるが、その背後に巨石群がある。これが古代のイワクラだと考えられる。筆者が、この山を重視する理由は、この山自体に古代・中世・近世にわたる種々な宗教的遺跡が密集していることもあるが、何よりもその周辺に古代史(考古学)関係の重要な遺跡が多いことである。代表的なものを挙げれば以下の如くである。

○真南約一キロには、全国第四位の規模を持つ前方後円墳として名高い加茂造山古墳が位置しているが、庚申山からは手に取るように見える。造山古墳から言えば、庚申山は真北になるが、この古墳が庚申山との方位関係を意識して造営された可能性は充分考えられる。

○東南約三キロには、全国第一位の大きな墳丘を持った弥生未期の首長墓である楯築(たてつき)弥生墳丘墓が位置する。

楯築の丘を過ぎて足守川を遡れば、間もなく左岸に庚申山が近づいてくる。距離から見て、楯築の首長の支配領域に庚申山が含まれていたとすることに無理はない。

また、庚申山は楯築の西北乾(いぬい)にあるが、乾の方位は宗教上大切な意味を持っていたはずである。

○真北約五○○メートル(庚申山の北麓)には、全国でも出土例の稀な王莽の貨泉二十五枚がまとまって出土した高塚遺跡があるが、ここからは極めて精巧な作りの流水文銅鐸も出ている。この遺跡は住居地とされているが、銅鐸が出ているので、すぐ真南に見える庚申山の祭祀と関係のある可能性が考えられる。

西北約六キロには、大規模な朝鮮式山城(あるいは神寵石列石遺構)として全国的に名高い鬼ノ城(きのじょう)山がある。この山も庚申山からよく見える。前記の如く、西北は乾(いぬい)であり、注目すべき方位である。

○ 東南約五キロには、吉備の神体山である吉備の中山が実に椅麗に見える。

この山の南の頂きに昇る冬至の太陽を庚申山から拝んだと考えられる(後述)。

○真北約四キロには、日本書紀の応神天皇二十二年条に天皇が逗留したと見えている「葉田(はだ)の葦守宮(あしもりのみや)」跡がある。

今の地名は足守で、そこの丘上に鎮座する八幡宮がその旧蹟とされている。この丘は京都の神護寺所有の「備中国足守荘絵図」(重文)にも「八幡山」として描かれている。

その他、複数の古代の住居跡・弥生墳丘墓・古墳・古代寺院跡など、古代を物語る遺跡は枚挙にいとまない。

更に、特に大切な点は山容が非常に優れていることである。

このように見てくると、正に、この山は古代吉備の中枢に位置していると言える。

★庚申山からの冬至の日の出線は吉備の中山の南の頂きに行く

この吉備の中山の南の頂き(以下、S山頂と表記)には現在鉄塔が立っているが、ここは楯築弥生墳丘墓からは真東に当たる。楯築弥生墳丘墓の頂上の中心部には、首長墓を取り囲むように列石遺構がある。考古学の方では、この遺構は首長墓と同時期に設けられたものとされているが、何の目的を持ったものかに関しては言及しておられない。筆者は、結論から言えば、楯築遺跡のある丘は、首長墓が設けられる以前 からの聖地、具体的に言えば、S山頂から昇る太陽を拝む聖地であったと考えている。そして、前記の列石遺構は、このことと関係があると思っている。

楯築の丘とS山頂を結んだ線は東西になるので、ここからは春分・秋分の日の出を拝んでいたわけである。首長が出現する以前、既に共同体の人たちが、この丘をそうした聖地として大切にしていたはずである。

楯築の丘から真東に進むと吉備の中山の麓に行き着くが、そこに吉備津宮の重要な摂社新宮がある。新宮は平安時代に編集された『梁塵秘抄』にその名が出てくるので、古い神社である。境内に影向石(ようごうせき)と言われる大きな岩があるが、これが昔のイワクラ、換言すれば新宮そのものであったと思われる。

ところで、新宮の鎮座地は「東山」という字名であり、楯築の辺りは「西山」という字名である。字名からしても両者の関係の深いことが窺われる。新宮から、東に向かって山を登ると、S山頂に行き着く。S山頂からは弥生土器片や分銅形土製品が出ている。イワクラと思える岩があり、近年まで毎年山伏がここで護摩を焚いていた。何れにしても、S山頂は古代からの聖地だと言って間違いなかろう。なお、山頂・麓の新宮・楯築遺跡の三者が東西に一直線になっていることは言うまでもない。

さて、何度も言うように、権力的な祭祀は以前からの聖地に後から入ってくる。楯築の丘に埋葬された首長も、生前にはこの丘からS山頂に向かって太陽の祭りをしていたが、死んだ時、彼女(発掘者の近藤義郎氏から直接お聞きしたところによると、出土した二枚の歯は六十%の確率で女性のもの。故に、女性首長)は神として、この聖地に葬られた。その時期は三世紀(ヒミコがいた頃)とされるが、この墳丘墓は同時期の列島における墳丘墓の中では最も大きい。最大の墓に葬られる人が最大の有力者だとすれば、楯築の女性首長は、三世紀の日本列島における最大の有力者であったことになる。首長の墓を取り巻く形に巡らされた列石遺構は、その内側を聖地とし、そこから山頂に昇る太陽を拝むための祭場を区切ったものと考えられる。

本筋の庚申山のことに戻るが、前記の如く、この山からは楯築の丘からは真東に見えるS山頂が冬至の日の出線に当たる。この地域に住んだ共同体の人たち、或いは楯築の首長などが、春分・秋分には楯築の丘において、冬至には庚申山において、S山頂に登る太陽を拝んでいたものと考えられる。

庚申山と楯築の距離は約三キロであるから、楯築の首長の領域が庚申山を含んでいたとすることに無理のないことは前に述べた。

また、前記の如く、加茂造山古墳から言えば庚申山は真北約一キロの所にある。庚申山に登って南を見れば、指呼の間に造山古墳を見ることができるし、その逆も言えるわけである。

してみると、全国第四位のこの前方後円墳に葬られた大有力者(大王)もまた、庚申山から山頂に登る冬至の太陽を拝んでいた可能性は極めて大きい。そして更に、庚申山がそうした聖地であったが故に、彼の墓もまた、庚申山を真北に望む位置に造営された可能性もまた極めて大きいと言えるのである。

(付記)「庚申山を中心にして加茂造山古墳・高塚遺跡・楯築遺跡などを考えてみる」という観点に立った論文は、残念ながら筆者は未だ見たことがない。

(古代思想研究者)

『東アジアの古代文化』(第78号'94年冬 )大和書房

(はじめに)

① 下鴨神社と大文字山

② 伊勢の斎宮と朝熊山

③ 大野寺の土塔と葛城山

④ 難波宮と高安山

⑤ 大隅宮と生駒山

⑥ 住吉大社と二上山

⑦ 御澄池と宇佐の御許山

⑧ 蚕の社と醍醐山

⑨ 法隆寺と巻向山

⑩ 堅田の浮見堂と御上山

⑪ 高野神社と美作の神奈備山

⑫ 加茂の庚申山と吉備の中山

(はじめに)

古代にあっては、洋の東西を問わず、月日(暦)を人々に教えることは支配者の重要な役目であり、その資格でもあった。聖(ひじり)「日知り」だという人もいる。中国でも日本でも、暦は支配者(政府・朝廷)が発行した。古代にあっては、或る国の暦を用いることは、その国の支配に属しているという意味すら持っていたのである。ヒミコが銃王朝の暦を用いていた可能性も考えられる。

こうしたわけで、日本列島各地の支配者にとっても月日を知ることは重要であったが、それに関連して、一年の始まりとされた冬至にはとりわけ深い関心を持っていたはずである。加えて冬至は太陽復活の日だから、太陽と関係の深い農耕生活にとっては特に大切な日である。おそらくは農耕が生活の主となった弥生時代における各地の支配者たちは、既に何らかの方法で冬至の日を知ると同時に、太陽復活を願って冬至の日の出を拝んでいたに違いない。中国では、秦の始皇帝・前漢の武帝などが冬至に天神を祭っていたことは、既に述べたが、この時期が日本では弥生時代である。ヒミコの頃は、弥生時代の後期である。

では、列島各地の支配者たちは、何によって冬至の日を知ったのか。その重要な手掛かりの一つは、太陽が神体山のどこから昇るかということであったと考えられる。聖なる山(神体山)を中心に据えて古代史を考えようとする筆者は、各地におけるいくつかの聖なる山に登り、この山を基準に三十度の線(冬至の日の出線の逆)を求め、その線上にある神社などを訪れてみた。これは、神社を本にして冬至の日の出線上にある山を探すのと同じ結果になるが、聖なる山と神社の何れを中心に据えるかという点では根本的な違いがある。

以下に、調査の結果を掲げる。但し、紙数の関係もあり、主なもの(有名な山)に限ることにしたい。

なお、お断りしておきたいことが二つある。

一つは、例えばある著名な山と今一つ別の著名な山とがたとえ三十度になっていても、筆者はこれには意味を認めないことである。理由は、両者とも自然のものだからである。換言すれば、それは偶然ということである。

筆者が意味を認めるのは次の場合である。

或る聖なる山があり、その山に昇る冬至の太陽を拝むことのできる位置に神社とか寺院などがある場合である。いうなれば、片方が人工的なもの(神社とか寺院)でなければならないわけである。

くどいようだが、これは偶然ではなく、そうした位置に目的を持ってその神社とか寺院を設けたことを意味しているからである。

ただし、神社・寺院の位置する場所が高い山上などでなく、丘(或いは丘に準ずる程度の小山)上などの場合は、とりわけ、その丘の付近に他にも似たような多くの丘が存在している場合などは、筆者の容認範囲である。なぜならば、そこには、多くの丘の中から特定の丘を選んだという人の意識が存在しているからである。なお、或る小島などに設けられた神社の場合も、丘と同じである。

今一つ、筆者にとっては、その山が実際に目に見えない場合も意味がない。例えば、地図上で或る地点から北へ北へ(あるいは東へ東へなど)と線を引いて二つ以上のものを結び付け、それらが互いに深い関係にあると論ずるようなことに筆者は興味を持たない。

①下鴨神社と大文字山

京都の下鴨神社は、説明不要の名高い神社である。

★ 下鴨神社からは大文字山が冬至の日の出線に当たる。

筆者は大文字山(「大」の文字の所)に登ってみたが、京都の町全体が実に椅麗に見渡せた。勿論、下鴨神社の鎮座している杜(もり)もよく見えた。ということは、その逆も言えるわけである。ついでに言えば、冬至の日の出線と並んで重要なのは真東の日の出線(春分・秋分の日の出線)だが、平安京の大極殿の真東が大文字山である。大極殿は内裏の中で最も重要な祭祀に関する建物であるから、平安京が大文字山を強く意識して造営された可能性は極めて大きい。

大文字山は京都盆地における神体山だと考えてよい。この山は、「大」の字の火が燃えるようになって以後に崇められるようになったのでなく、それ以前から聖なる山であったが故に、後世に「大」の字が作られたと考えるのが妥当である。

平城京における聖なる山は春日山だが、これに相当するのが平安京では大文字山だということになる。

なお、下鴨神社からの夏至の日の出線(真東から北へ三十度の線)は比叡山に行く。夏至の日の出を知ることも大切であった。また、下鴨神社からの春分・秋分の日の出線(真東)は瓜生山に行く。大文字山・比叡山・瓜生山は何れも聖なる山である。まとめて言えば、これら三山からの日の出を拝むことのできる下鴨神社の鎮座している地点は、古代では非常に大切な所であったことになる。支配者は、そうした所に住み、日の出や日入りを観測し(或いは配下の専門家に観測させて)、人々に月日を教えたのである。なぜ、下鴨神社が今の位置に鎮座したかは、こうした観点からも研究してみる必要がある。

この神社は、比叡山に近い御陰(みかげ)山と深いつながりを持っていて、今も御蔭祭は特に重要な年中行事である。御蔭祭の始まりは奈良時代のこととされているようだが、この頃に御蔭山の神が下鴨神社に迎えられたものであろう。だが、問題は、その他の場所にではなぐ、なぜ今の神社の鎮座地に迎えたかである。この地に有力者が住んでいたかどうかという観点、この地が賀茂川と高野川の合流点に当たるという観点などから考えるのも一法だが、冬至の日の出線という観点から考えてみることも大切ではなかろうか。、この地は、既に御蔭山の神を迎えた奈良時代よりもずっと以前から、大文字山に昇る冬至の太陽を祭る聖地であり、そうした聖地であったればこそ、両河川の合流する地にいた支配者が、そこに御蔭山の神を迎えたものと推測できる。

②伊勢の斎宮と朝熊山

斎宮は、伊勢神宮に奉仕した斎王(未婚の内親王または女王)が居住した宮殿と、その事務を取り扱う斎宮寮という役所を含んだものを指す。毎日グラフ別冊「古代史を歩く・10」には、次の記事が載せられている(要旨)。「斎宮跡は約一四○ヘクタールの広大な史跡。標高約一○メートルの洪積台地にある。発掘調査の範囲は一二へクタールで、一三○二棟の建物が見つかった。このうち奈良時代が四○四棟、平安時代が八五二棟、鎌倉時代以降が三○棟である。掘立柱建物に限られ、基壇を持つ礎石建の建物は皆無で、瓦も一○数点しか見つかっていない。

遺物のうちで最も多いのは土師器。祭祀に使用された膨大な土師器が、再使用されることなく廃棄され続けた斎宮の特異性を物語る。云々 。」と。

★ 斎宮跡からは、朝熊山(あさまやま)が冬至の日の出線上にある。

斎宮の地は、おそらくは既に弥生時代には、冬至の日に朝熊山に昇る太陽を拝むための聖地であったと考えてよい。何度もいうように、権力関係の祭祀は、以前に何もなかった所には入ってこない。この地は、朝廷が斎宮を設ける以前から、朝熊山に昇る冬至の日の出を拝む聖地であり、その故にこそ、そこに斎宮が設けられたと考えられる。

朝熊山は、「お伊勢参らば朝熊をかけよ、朝熊かけねば片参宮」とうたわれ、神宮の奥の院と言われた山であり、伊勢内宮の神体山である。

聖なる山が仏教上の霊山となる例は多いが、弘法大師は朝熊山の頂に金剛証寺を建てられた。しかも、この寺で最重視されている明星堂に祀られている雨宝童子(重文)は、大師が内宮に祭る天照大神の姿を感得して彫ったものと伝えられている。